بعد صدور المجموعة الشعرية الأولى للشاعر الأمريكي بريان ترنر الذي كان قد حارب في العراق ضمن جيش الاحتلال الأمريكي والمعنونة [Here, Bullet]“هنا أيتها الرصاصة” عام ٢٠٠٥ تم الإحتفاء بها من قبل الصحافة والمؤسسات الثقافية الأمريكية. وحاز صاحبها على الكثير من الجوائز المرموقة بالرغم من أن قصائده لا ترقى إلى المتميّز من تراث شعر الحرب المكتوب باللغة الإنكليزية عن الحربين العالميتين أو حرب ڤيتنام. ذهبتُ إلى أقرب مكتبة يومها وقلّبت صفحات الديوان فلم أجد ما يستوقفني، أو يدهشني. لكنني أدركت لماذا تم الاحتفاء بهذه الأشعار العابرة. فقد تم التعامل معها، بوعي وبدونه، على أنّها خطاب إخباري ينقل للقارئ رؤية الجندي وتجربته من صميم الحرب التي ظلت حقائقها بعيدة عن المواطن الأمريكي. و بالرغم من أنها قرئت وتم الترويج لها في مناخ المعارضة الخجلة المتصاعدة للحرب في تلك السنوات، فإنها لم َتُمشْكل أو تشكك، بأي شكل من الأشكال بثوابت المخيال الأمريكي السائد. ومع أنها تصوّر عنف الحرب بالطبع، إلا أنها لا تسائل الحرب نفسها ولا المناخ والأيديولوجيا التي أنتجتها. فهي تؤنسن الجندي (في جيش تطوّعي، وتيرنر تطوّع، كغيره للجيش) فيصبح هو الضحية. وتؤنسنه على حساب المدني، العراقي، (أو تساوي بينهما في أحسن الأحوال) الذي لا يملك خيار عدم الذهاب إلى الحرب والذي يقبع على الجانب الآخر من الماسورة أو فوهة المدفع كهدف. ولم تختلف رؤية الشاعر، عموماً، باستثناء نتف هنا وهناك، عن الرؤية التقليدية في الإعلام السائد في أمريكا، والتي لا تحيد كثيراً عن رؤية المؤسسة العسكرية أساساً.(١) وسأحاول توضيح ذلك في هذه المقالة.

استأنستُ آنذاك برأي شاعر أمريكي وأكاديمي يدرّس الشعر الأمريكي أثق برأيه وبحسّه النقدي كثيراً وكان لديه نفس الانطباع. وهو أنّ الشعر شعر عابر لكنه يتناغم مع المناخ السياسي السائد والاحتفاء به يندرج غالباً في سياق “الوطنية الثقافية” وتبجيل تضحيات الجنود. وقد أشار ثيو تيت مؤخراً في مقالة في “لوندون ريڤيو أوف بوكس” (كانون الثاني ٢٠١٣) إلى ذات الإشكالية في ما أسماه “الهستيريا” التي رافقت الإحتفال برواية كيڤن باورز “الطيور الصفر” (٢٠١٢) وهي الأخرى عادية، لأن كاتبها جندي عائد من العراق ولأن الكثير من النقاد يتخوّفون من وصمهم باللاوطنية إن هم قاربوا الرواية بجديتهم المعهودة وعاملوها كما يعاملون أي رواية أخرى. قررتُ يومها أن أكتب مقالة عن الموضوع، خصوصاً أنه يمثل أحد أعراض إشكاليات التعامل مع احتلال العراق في المخيال والثقافة الأمريكية، لكنني وضعت الملاحظات التي دونتها في ملف جانباً على أحد الرفوف ليقرأها الغبار لأنني انهمكت بإنجاز مشاريع أخرى.

في ربيع هذا العام وصلتني رسالة من تيرنر يدعوني فيها للإشتراك في عدد خاص من مجلة أدبية يحرره هو عن “أدب الحرب” ولم ألبّها. ومن بين ما ذكره في رسالته أنه قرأ أعمالي ومقالاتي باللغة الإنكليزية عندما كان في العراق (وكان هذا واضحاً لأنه اقتبس بيتين للجواهري وآخر للمعري كنت قد ترجمتها إلى الإنكليزية في مقال كتبته عن بغداد بعيْد احتلالها في صحيفة “الأهرام ويكلي”) ولكنه أضاف “سمعت من أصدقائي في العراق أنّك انتقدت أعمالي بشدة وأنا أحترم هذا الموقف لأن النقد ضروري.“ وللأمانة كانت الرسالة في غاية الأدب واللطافة.

لم أكن قد كتبت شيئاً عن شعر تيرنر، كما أسلفت، باستثناء تعليق قصير على صفحتي في الفيسبوك عندما سمعت بخبر صدور ترجمة مجموعته الشعرية إلى العربية والذي استقبله البعض بحفاوة. وتساءل البعض في تعليقاتهم عن أسباب موقفي ”السلبي” في التعليق. أليست ترجمة الأدب، عموماً، فعلاً يغني الثقافة؟ أليس التعرف إلى “الآخر” وإنتاجه الثقافي ضرورة؟ أليس الانفتاح على الثقافة الأمريكيّة والتحاور معها مهمّاً؟ هل كنت أمارسُ دور الرقيب وأدعو إلى الانغلاق؟ أجبت باختصار يومها مبيناً السبب وهذه المقالة حيّز للاستفاضة.

لا بد من التأكيد أنني أؤمن، بالطبع، بأن الترجمة ممارسة في غاية الأهميّة ولا شك أنها تغني معرفياً وفكرياً وجمالياً، وإلا ما كنتُ أنفقت الكثير من الوقت والجهد من عمري في الترجمة الأدبية من، وإلى، العربية والإنكليزية. لكل مترجم مطلق الحرية في اختيار ما يترجمه وفي تحديد أولوياته. ومن البديهي أيضاً أن كل شاعر حر في أن يكتب عمّا يشاء، وكذلك الأمر للقارئ والناقد. ولكن لا يمكننا أن نقرأ فعل الترجمة والنص المترجَم خارج سياقه التاريخي والسياسي. فالـ “آخر” المترجَم هنا هو المحتَل. والشعرالذي كتبه كُتِبَ في سياق غزو واحتلال عسكري مدمّر، وليس في نزهة أو رحلة استكشاف أو تبادل ثقافي نظمته وزارة الخارجية الأمريكيّة! والشاعر نفسه يقول في مقابلة مع “واشنطن بوست” أنّه كان يكتب القصائد “في دفتر يحتوي أيضاً على يومياته ومخططات لكمائن وعمليات عسكرية.”

لن تركّز هذه المقالة كثيراً على جماليات شعر تيرنر في “هنا، أيتها الرصاصة” لأنني، كقارئ، لم أجد الكثير باستثناء بعض الاستعارات الجميلة وهي تعد على أصابع اليد الواحدة. ما يهمني هو موضوع آخر، وهو تسليط الضوء على الإطار الثقافي والسياسي الذي كتب فيه تيرنر أشعاره ومدى هيمنته على النصوص. والإجابة على أسئلة جوهرية مهمة: ما هي رؤيته للعراق وكيف يمثّل العراق كحيّز والعراقيين كبشر في نصوصه (الغالبية العظمى من قصائد ديوانه كتبت في العراق)؟ وإلى أي مدى يراهم خارج الإطار الأيديولوجي السائد وخارج الخطاب الاستشراقي المتجذّر في اللاوعي الجمعي؟ وبالتالي فما هي صورة الجندي الأمريكي والذات الأمريكية، بما أن الأخير في علاقة جدلية، كمحتَل، مع العراقي؟ وكل هذا مقدمة لطرح سؤال مهم: لماذا المسارعة للإنصات إلى أشعار جنود الاحتلال الرديئة وإرهاصاتهم ونحن لم نسمع أو نقرأ بعد إلا النزر اليسير من عذابات العراقيين أنفسهم من جرّاء الاحتلال وما رافقه وسببه من كوارث والجراح لم تندمل بعد؟

قبل أن نجيب على هذه الأسئلة لا بد من التذكير ببعض الحقائق المهمة فيما يخص الجيش الأمريكي وعلاقته بالمجتمع. لقد ألغي التجنيد الإلزامي في الولايات المتحدة عام ١٩٧٣ ليصبح الجيش تطوّعياً. والغالبية العظمى من الجنود في المراتب الدنيا ينحدرون من طبقات فقيرة، أو من أقليّات عرقية يبقيها الهرم الاقتصادي الأمريكي في القاع ويسد أمامها فرص صعود السلّم الاجتماعي، فيصبح الجيش واحداً من الطرق القليلة جداً للحصول على دخل مضمون. ويستغل الجيش الفقر المدقع والجهل فيرسل الكثير من مندوبيه إلى مدارس المناطق الفقيرة، بالذات، لإغواء الشباب بالتلويح بمزايا العوائد المادية والمنح.

لكن هذا لا يغير حقيقة أن هؤلاء الجنود، سواء كانوا شعراء أم لا، لم يجبروا على الالتحاق بالجيش، كأولئك الذين خاضوا الحروب قبل عام ١٩٧٣. كما أن الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة ليست حروباً دفاعية ضد غزو أو تهديد خارجي، بل حروب غزو واحتلال هدفها الحفاظ على مصالح استراتيجية أو تحقيق أحلام إمبراطورية، لكنّها تُغلّف دائماً وتعلّب كحروب ذات أهداف حضاريّة سامية. ومن المهم أن نذكر أيضاً أن هناك أكثر من خمسمئة جندي أمريكي رفضوا المشاركة في حرب العراق لأسباب أخلاقية وسياسية. ومنهم من يقبع في السجون، ومنهم من هرب إلى كندا أو طلب اللجوء السياسي لكي لا يشترك في حرب عدوانية لا علاقة لها بالدفاع عن أمريكا بل بمصلحة النخب السياسية والاقتصادية. ومنهم من خاطر بحياته وحريته من أجل الحقيقة، مثل برادلي ماننغ، الذي اعتقل عام ٢٠١٠ لتمريره معلومات ووثائق سرية لويكيليكس كشفت ما كشفته عن سياسات الولايات المتحدة وممارساتها، والذي تجري محاكمته هذه الأيام.

إذاً، هناك من يرفض الحرب ويقاومها. لكن تيرنر، ليس واحداً من هؤلاء، مع أنه يقول في إحدى المقابلات إنه كان ضد الحرب! أما عن سبب التحاقه بالجيش (وكان قد خدم في البوسنة في ١٩٩٩-٢٠٠٠، بعد أن حصل على شهادة ماجستير في الكتابة الإبداعية، ثم حارب لمدة سنة في العراق بدءاً من تشرين الثاني ٢٠٠٣) فيقول إنّه التحق لأسباب مادية ولكن، وهذه النقطة مهمة للغاية، “القرار أعمق فأنا من عائلة ذات تاريخ طويل يدعو للفخر من الخدمة في الجيش. . . كنت أريد أن أتعرف على حقيقة أن تكون جندياً.” والغريب أن تيرنر يسير عكس التيّار، فالكثير من الجنود العائدين من الحرب يختارون دراسة الكتابة أو ممارستها كمتنفّس للتعبير عن تجربتهم المريرة وكنوع من العلاج للتعامل مع آثارها السلبية، أما تيرنر فقد درس الكتابة ثم تطوع بعدها في الجيش.

ليس العوز، إذاً، العامل الوحيد في الالتحاق بالجيش، فهناك الأيديولوجيا، بالطبع، والأساطير القومية المتجذّرة في المجتمع والتي يوظفها الجيش بكثافة في دعاياته، بالإضافة إلى توظيف خطاب الذكورية الفج لإغراء الرجال بالتطوّع. ولا يغيّر وجود النساء في الجيش من المعادلة، فيظل وجودهن رمزياً إلى حد بعيد وكاستثناء يؤكد القاعدة. فالجيش مؤسسة وحيز يعاد فيه إنتاج الذكورية الفجّة والعنف الذكوري ولكن بشكل جمعي وفي إطار “خدمة الوطن” و”محق الأعداء.” وهناك وباء اغتصاب مستفحل واعتداءات جنسية ضد المجنّدات تحاول وزارة الدفاع التعتيم عليه والتقليل من خطورته. (أنظر كتاب ميليسا براون المعنون [Enlisting Masculinity]“تجنيد الذكورة” (دار نشر جامعة أوكسفورد، ٢٠١٢) الذي يدرس توظيف مفاهيم الذكورة في دعايات الجيش في العقودة الأربعة الأخيرة في الإعلام الأمريكي، أي زمن الجيش التطوعي.

ليست عسكرة المجتمع الأمريكي وثقافته حديثة العهد. فغالباً ما يستذكر الكتّاب والمحلّلون عبارة (military-industrial complex) “المنظومة العسكرية-الصناعية” التي استخدمها الرئيس آيزنهاور في خطابه الوداعي عام ١٩٦١ محذّراً من التبعات السلبية لتأثير هذه المنظومة على المجتمع والاقتصاد والسياسة إذا لم يتم كبح جماحها. والمهم في سياقنا هو تأثير العسكرة ومفهوم “الحرب الدائمة” الأورويلي الذي تم ترسيخه ومأسسته في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر وأثناء حروب الاحتلال التي شنتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق في عهد بوش، تأثيرهما على الثقافة بشكل عام. وقد أشارت مقالة في جريدة “نيويورك تايمز” في تشرين الثاني الماضي بعنوان “عسكرة أمريكا الدائمية”، وكاتبها ضابط احتياط ومؤرخ، وليس مدنياً، إلى المدى الذي تغلغل فيه خطاب الحرب والإحتفال بالعنف وشرعنته في فكر المواطنين بعد ان احتل شاشات التلفزيون والسينما وألعاب الڤيديو، والحيّز العام. (٢)

إذا كان تقديس العنف والعسكرة قد استحوذا على الفكر الجمعي والثقافة السائدة لدى المدنيين، فلنا أن نتخيل الحال في صفوف العسكر. لكن الملفت في الجيش الأمريكي، والأمر ينطبق على الجيش الإسرائيلي أيضاً، هو الإصرار على أسطورة يعاد إنتاجها والترويج لها وهي أن هذا الجيش، الذي يفتخر بأنه الأكثر قوة ومحقاً وتدميراً في العالم، هو، في الوقت ذاته، الأكثر إنسانية ورحمة تجاه الآخر وتجاه ضحاياه. ويتكرر الإدعاء بأنه يلتزم بأسمى القيم الإنسانية والحضارية ويحرص على تفادي إيقاع الضرر بالمدنيين. والأمثلة كثيرة على هذا في تصريحات ومقولات كهذه يكررها الجميع من وزير الدفاع سيئ الصيت، دونالد رمسفيلد (الذي قال في أحد مؤتمراته الصحفية عند بداية الحرب في العراق عندما سئل عن الخسائر بين المدنيين “لقد صُنِعَت هذه الأسلحة بكم كبير من الإنسانيّة” ونزولاً إلى الجنود. ويمكن العثور على تنويع أقل فجاجة على هذه الثيمة في أشعار تيرنر.

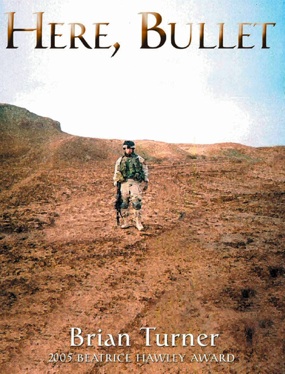

لا يقل غلاف الكتاب إشكاليةً عن محتواه، بل يكاد يكون هو، وقصة اختياره، استعارة بليغة لمقاربته الإشكالية لموضوعاته:

فلنقرأ ما قاله تيرنر نفسه عن الغلاف وقصة اختياره في أحد الحوارات:

“طلبت منّي المحررة إرسال عدد من الصور. . . واختارت واحدة وقالت: يجب أن تكون هذه على الغلاف. لكنها كانت إشكالية بالنسبة لي لعدة أسباب. . . خلفي، كانت هناك عربتنا، السترايكر، وكانت تبدو في الصورة. وكانت مقدمتها في الاتجاه المعاكس. . . وكان من الممكن أن ترى في الصورة (ما هو موجود داخل) داخل السيارة. أما الجزء الإشكالي في الصورة ـ وعانيت كثيراً في هذا الموضوع - فعلى الغلاف، فوق اسمي وفي النصف السفلي من الصورة، كان هناك بيني وبين المصور ثلاثة أسرى عراقيون. كانوا راكعين على ركبهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم مغطّاة بأكياس رمل. جاكوسكي، وهو الرامي على مدفع إم- ٢٠٣، التقط الصورة. وكان الأسير الذي على يمين جاكوسكي يرتدي سترة من الجلد وكان جاكوسكي قد كتب عليها “آر بي جي” لأنه كان قد أطلق قذيفة آر بي جي. وكان جاكوسكي في وسط دائرة من الأسرى، عشرة أو ثلاثة عشر، وأبدو أنا في الصورة مثل جون واين . . . لم تكن الصورة مناسبة للغلاف، خصوصاً بوجود أكياس الرمل على الرؤوس لأن ذلك أصبح مرادفاً للتعذيب. لو كنت سأدخل مكتبة، كما قلنا أثناء مرحلة تحرير الكتاب، فأشعر بأن الناس سيشعرون بالنفور من تلك الصورة” وسيفكرون مباشرة بالتعذيب والكتاب ليس عن هذا. هناك كتب يجب أن تكتب عن التعذيب والبعض منها بدأ ينشر، لكن كتابي ليس عن هذا. أردت أن أدعو الناس إلى الكتاب بدلاً من أن أبعدهم.”(٣)

من حق الكاتب، بالطبع، أن يختار غلاف كتابه، لكن اللافت في جواب تيرنر هو إخراج التعذيب الذي مارسه الجيش الأمريكي في العراق خارج إطار الصورة وفصله عن الجيش نفسه وعن منتسبيه، وكأنّه، أي التعذيب، حالة استثنائية (وهذا هو التفسير الرسمي طبعاً) وليس فعلاً ممنهجاً تمت الموافقة عليه على أعلى المستويات. شكراً للفوتوشوب، يختفي العراقيون المقيدون والمغطاة رؤوسهم والذين لا نعرف مصيرهم. وتختفي العربة المدرعة التي وضعوا فيها، ويبقى الجندي الأمريكي الشجاع لوحده مع الطبيعة القاسية. وليست مبالغة أن نشير إلى الإيحاءات التي تولدها صورة كهذه في المخيال الأمريكي من ناحيتين. فالأسطورة القومية التأسيسة تتمحور حول الرجل الأبيض الذي يصارع الطبيعة ويروضها ويفرغها من سكانها البدائيين كي يؤسس الحضارة. ومن ناحية ثانية، فالرؤية الاستشراقية تغيّب السكان الأصليين كليّاً كذوات أو تحولهم إلى تفصيل عابر أو جزء من الطبيعة أو خلفية المشهد. يصبح الغلاف هنا مثالياً إذ يحقق الأمرين بضربة فوتوشوپ.

يستهل تيرنر ديوانه بقصيدة منفردة في قسم خاص بها بعنوان “عربية جندي.” وتعيد إنتاج واحدة من الثيمات الكلاسيكية في أرشيف الاستشراق. فاللغة، لغة الآخر، ليست نظاماً يمكن فهم قواعده واستيعابه وترجمته، بل منظومة غريبة تعكس اختلافاً جوهرياً وهوة لا يمكن عبورها:

“كلمة ”حب” تكتب من اليمين/ إلى اليسار، تبدأ حيث ننهيها/ وتنتهي حيث قد نبدأ/وحيثما ننهي حرباً/قد يعتبرها شخص آخر بداية/أو صدى تاريخ يُرَدَّد ثانية. الفظ كلمة “موت”/وستسمع أحرف الريح المتصلة/وهي تُقاد إلى حجاب الغيب./ هذه لغة مصنوعة من الدم/مصنوعة من الرمل والوقت/لكي يتحدثها المرء، يجب أن يستحقها. (ص،١)

تبدو الحرب هنا صراعاً ثقافياً أو صداماً مفاهيمياً وهكذا خطاب يفرض المفردات المفضّلة في ترسانته على وعي من يعيد انتاجه: “حجاب” و “غيب.” ليس مفاجئاً أن تكون القصيدة الثانية في الديوان عن حديقة الحيوانات في بغداد وعن وضع حيواناتها الكارثي بعد فوضى الاحتلال. فقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام وسائل الإعلام الغربية في الأسابيع الأولى من الحرب. وغالباً ما يتفوّق الحيوان على الإنسان “غير الأوربي” في الفوز بعطف الذات المتحضّرة أو غضبها حين تساء معاملة الحيوانات. يكتب تيرنر في الملاحظات الخاصة بالقصائد في نهاية الديوان أنه استلهم القصيدة من المحاولات التي بذلها البعض لإنقاذ الحيوانات.

القصيدة التي تليها تحمل عنوان “طريق ١” (ص، ٦) وهو الطريق السريع الذي يبدأ من أم قصر جنوباً ويمر ببغداد ثم يتجه غرباً إلى الأردن وسوريا. تبدأ القصيدة بذكر “طريق الموت” وهو الطريق المؤدي من الكويت إلى العراق والذي اتخذ هذا الاسم عام ١٩٩١ بعد أن قصفت الطائرات الأمريكية الجنود العراقيين المنسحبين من الكويت واحترق منهم من احترق ودفن البقية. لكن ملاحظات القصيدة، في نهاية الكتاب، لا تذكر هذا بل تكتفي بالاسم. وإذا كان المقطع الأول من القصيدة يتخيّل أشباح الموتى العراقيين وهم يعودون إلى مدنهم وبيوتهم، فإن النص سرعان ما ينتقل إلى وصف متخيّل لطريق آخر في الماضي السحيق، فيعود بنا إلى “طريق الحرير” ويمتلئ المقطع بالسلع الإكزوتيكيّة التي كانت تمر، هي الأخرى، منه. أما الثالث فيسرد المرور بعرب الأهوار ثم آثار بابل وسومر وأرض كلكامش. يهيمن التاريخ المتخيّل على الجغرافيا وتزاحم صوره من الأرشيف السائد البشر الحقيقيين على أرض الواقع (يظهر أطفال الأهوار منبهرين بالعربات العسكرية). وتنتهي القصيدة بمقطع جميل يصف قيام أحد الجنود بإطلاق النار على طائر الكركي وقتله.

لكن للمدنيين العراقيين وآلامهم حصة في شعر تيرنر وإن كانت بسيطة. فهناك قصيدة كتبت في حلبچة. كما نقرأ في “ليل بالأزرق”: لم أحفر القبور في تلّعفر/لم أمسك بأم تبكي في الرمادي/لم أحمل جثة صديقي/عندما أخذوه إلى البيت.” (ص، ٦٤) وهناك قصيدة بعنوان “صديق” يندّد فيها الشاعر بالقتل “لا بد للقتل من أن يكسر قلبك.” (ص، ٥٨) لكن ليس من الواضح أبداً من هو المخاطَب هنا. هل هو القاتل، الجندي المحتَل، أم المتمرّد (insurgent)؟ والأخير، شخصية تحتل حيّزاً مهماً في قصائد تيرنر وتستحوذ على اهتمامه. في قصيدة أخرى نقرأ “سواء كان تاجر سوق سوداء، أو متمرّد، فإن موت أمريكي يضع الطعام على المائدة، ونقوداً تفوق ما يكسبه معظم الرجال في سنة كاملة.“ (ص. ٨) قد لا يكون تحديد المخاطب مهماً في أي سياق آخر، لكنه يكتسب هنا أهمية خاصة بسبب الخلط أو المساواة، بوعي أو بدونه، بين المدنيين وبين العسكريين، أي بين العراقيين والأمريكان. فنقرأ في “أشباح”: “أشباح الجنود الأمريكان تتسكع في شوارع بلد ليلا/. . . الموتى العراقيون يراقبون من السطوح بصمت” (ص، ١٨)

هذه “شعرنة” واعية أو غير واعية ربما للرواية السائدة التي يكون فيها المدنيون العراقيون والجنود الأمريكان سوية ضحايا هذه الحرب، وكأن الذي أشعلها “طرف ثالث” خفيّ. فهل يستوي الذين يَقْتُلون والذين يُقتَلون؟

تبدو الكثير من النصوص وكأنها تقارير عسكرية مُشَعْرَنة أو قائمة إرشادات عسكرية مثل تلك التي وزّعتها وزارة الدفاع على الجنود والتي تختصر العراق والعراقيين وثقافتهم في صور نمطية وعنصرية. خذ، مثلاً، قصيدة “ما يجب أن يعرفه كل جندي”:

“إذا سمعت صوت إطلاق رصاص بعد ظهر الخميس/فقد يكون لعرس، أو قد يكون لك./أدخل البيوت بالقدم اليمنى دائماً؛ فاليسرى تظل للمقابر أو الأماكن النجسة./ ”أوگف” تره أرميك” قلما تكون مفيدة. وتعني “قف، وإلا سأرميك.”/ “صباح الخير” ذات تأثير إيجابي/وتعني صباح الخير./ “إنشالله” تعني إن شاء الله”/انصت جيداً عندما تقال./ستسمع الآر بي جي قادمة نحوك/لكنك لن تسمع القنبلة على جانب الطريق./ هناك قنابل تحت جسور الطرق السريعة/في أكوام الزبالة، والطابوق، والسيارات/ هناك قنابل وعبوات مدفعية/مخاطة إلى جثث حيوانات نافقة./هناك كتابات بالصبغ على جوانب الطرق: سأقتلك أيها الأمريكي./رجال يرتدون ثياباً ملغّمة بالمتفجرات/يقتربون منك ويرفعون أيديهم ويقولون: الله أكبر./هناك رجال يكسبون ثمانين دولاراً/مقابل الهجوم عليك وخمسة آلاف لقتلك./ أطفال صغار يلعبون معك/شيوخ بأحاديثهم، ونساء يقدمن لك الشاي/ وأي واحد منهم/قد يرقص على جثتك غداً.” (ص، ٩-١٠)

السطور الأخيرة من هذا النص تستحق وقفة تأمّل. فكل مدني، أكان طفلاً، أو امرأة، أو شيخاً، مهما عبّر عن إنسانية أو كرم، قد يحتفل غداً بوحشية بالقتل. في المحصلة النهائية: ليس هناك عراقي لا يصنع الموت أو يحتفل به ويشجّع عليه. لا غرابة أن فلم The Hurt Locker “خزانة الألم” الذي أخرجته كاثرين بيغيلو والذي فاز بالأوسكار عام ٢٠٠٨ أخذ عنوانه من إحدى قصائد تيرنر في هذه المجموعة. فالفيلم يحرص على تصوير كل العراقيين كإرهابيين أو مشاريع إرهابيين ويضبّب حقيقة الاحتلال والحرب فيصوّر الجندي الأمريكي كضحية ويجعل المشاهد (كما القارئ هنا) يتعاطف، بل يتماهى معه ويرى الحرب من وجهة نظره هو فقط. ومن المضحك المبكي أن الفلم الذي يمحو إنسانية العراقيين ويصورهم كإرهابيين ويُؤنْسن جنود الاحتلال ويصورهم كضحايا، اعتبر على أنه فلم ضد الحرب، مع أنه لا يشكّك بالخطاب الذي أنتجها ولا بشرعيتها. ولا بد هنا من التذكير بضرورة التمييز بين من رفض الحرب والغزو لأسباب أخلاقية وإنسانية، وأولئك الذين رفضوها أو عارضوها (بعد مضي سنتين أو ثلاث على شنها) ولكن لأسباب استراتيجية تتعلق بالفشل في التنفيذ أو غياب التخطيط أو غيرها من الأسباب، دون أن تكون لديهم اعتراضات لو كان التوقيت مناسباً والتنفيذ صحيحاً.

يطعّم تيرنر نصوصه بأسماء ورموز واقتباسات من التاريخ الرافديني والإسلامي “عشتار، گلگامش، المعري، (ويخطئ في كتابة اسم الأخير فيصبح “عبد العلاء المعرّي” وهناك خطأ آخر، إذ يصور لنا تيرنر الانتحاري وهو “يتضرّع إلى النبي” قبل الضغط على الزر الناسف، أو الشهيد يصرخ “إن شاء الله” (بدلاً من “الله أكبر”). والله أعلم!

تحمل بعض عناوين القصائد مصطلحات عسكرية من أجواء المعركة: “كاتيوشا” و“منع تجوّل” وهناك قصيدتان تحملان عنوان “موضع مراقبة” متبوعاً برقم الموضع. و“موضع المراقبة” يكاد يكون استعارة لخطاب المجموعة بأكملها. فهذا شعر يرى العراق عبر ناظور عسكري، وكل ما ينبسط أمامه هو ساحة حرب. في أكثر من مقابلة قال تيرنر إنه يعتبر نفسه embedded poet “شاعر مُدمَج” والتعبير مأخوذ من embedded journalist “صحفي مُدْمَج.” الذي ازداد شيوعاً أثناء حربي أفغانستان والعراق. تعلّم البنتاغون الكثير من دروس ڤييتنام القاسية فكان حريصاً على إحكام السيطرة على صور الحرب وكيفية تمثيلها في الإعلام في حرب الخلية، ثم، بشكل خاص في حربي العراق وأفغانستان. إذ أدرك الخبراء ضروة تحجيم دور الصحفي المستقل وتأثيره في الإعلام. وهنا يأتي دور الصحفي “المدمج” الذي يلتحق بوحدة عسكرية وينقل صور المعركة من موقع الجندي ويتماهى معه في المنظار وحتى في المصير. وقد تعاونت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بل خضعت لهذه السيطرة. إذاً، ليس نعت “مُدْمَج” إيجابياً أو مدعاة فخر، إلا إذا كان المرء يرغب في إعادة إنتاج الخطاب الرسمي للحرب.

لقد عاد تيرنر في زيارة إلى العراق بعد خروجه من الجيش ليكتب مقالة لمجلّة “ناشيونال جيوغرافك” بعنوان “بغداد بعد العاصفة” (تموز، ٢٠١١). وقد يتوقّع المرء أن تكون نظرته أكثر عمقاً بعد أن يترك الجيش ويدخل بغداد كمدني. لكن المقالة تظل ساذجة وسياحيّة تفتقر إلى نظرة نقدية إلى الذات أو الآخر. يكتب تيرنر عن اجتياح المغول لبغداد وتدميرهم لها، ثم يقفز من ١٢٥٨ إلى الحرب الأهلية. ونقرأ أيضاً “الأطفال يلعبون كالعصافير، النساء يضحكن.” ثم يطمئننا بأن “بغداد تتغير وتصبح نسخة جديدة من نفسها. . . بدأت تتخيل نفسها كمدينة ساحرة كما كانت فيما مضى.” كُتِبَت هذه السطور في وقت تفاقمت فيه كوارث بغداد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أضافها الاحتلال والنظام السياسي الذي انتجه إلى ركام الخراب الذي أنتجته الدكتاتورية.

سيظهر، بكل تأكيد، جندي سابق يكتب شعراً ناضجاً جديراًَ بالقراءة ، متحرّراً من الخطاب الرسمي ومن حمولته الأيديولوجية، لا يهاب من التحديق في الهاوية وسيقول ما لا يقال. لن تحتفي به المؤسسات الرسمية ولن يفوز بجوائزها. لكنه سيستحق الترجمة، بدلاً من شعر لا يرى العالم إلا عبر الناظور العسكري وبعدسات استشراقية. شعر يصور عنف الحرب وضراوتها، نعم، لكنه يعيد إنتاج الرواية الرسمية، فيظهر الجندي الغازي والمحتل كضحية تورطت في حرب ليس واضحاً كيف بدأت ولماذا ومن شنّها، لكن رحاها تدور في مكان لا يمكن فهمه، يقطنه بشر لا يمكن فهمهم أو فهم ثقافتهم. قد يكونون ضحايا أحياناً، لكنهم غالباً إرهابيون وقتلة يرقصون فوق الجثث.

***

هوامش:

١. تقول الصحفية الأمريكية الشهيرة ،أيمي غودمان، مقدّمة برنامج “Democracy Now” (الديمقراطيّة الآن) إن السبب في عدم وجود إعلام مملوك من قبل الدولة في الولايات المتحدة هو انتفاء الحاجة لذلك ما دامت وسائل الإعلام المملوكة للشركات الكبرى تؤدي ذلك الدور عل أكمل وجه.

٢. http://www.nytimes.com/2012/11/05/opinion/the-permanent-militarization-of-america.html?pagewanted=all&_r=0

٣. أنظر/ي المقابلة:

http://www.vqronline.org/webexclusive/2008/08/27/hicks-conversation-brian-turner/