يواجه شادي سمحان ذات المعضلة التي يعاني منها أكثر من 500 صحفي أردني محرومين من حق الانضمام لنقابة تدافع عنهم وتنظم عملهم، وغير معترف بهم كصحفيين أمام القانون.

سمحان عمل لعشرة سنوات كمراسل صحفي في صحف «الشاهد، الأنباط، الإعلام البديل، الإخبارية، الهلال»، وفي عام 2011 أنشأ موقعه الإلكتروني «عمان جو». في حزيران 2014 مثُل أمام المدعي العام كشاهد، ورفض كصحفي الكشف عن مصدره الذي اتهمته الشركة التي يعمل فيها بإفشاء أسرار الشركة. وما كان من المدّعي العام إلا أن وجّه إليه تهمة شهادة الزور باعتباره منتحلا لصفة صحفي لأن اسمه غير مدرج في سجلات نقابة الصحفيين، بحسب سمحان. وحُكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور، لكنه سيستأنف الحكم.

«كيف يمكن أن أحاكم على شهادة الزور باعتباري منتحلا لصفة صحفي في حين أن القضاء يتعامل معي كصحفي في قضايا مرفوعة ضدي وأحاكم عليها في قصر العدل منذ عام 2002 بناء على تهم مخالفة قانون المطبوعات والنشر»، يتساءل سمحان.

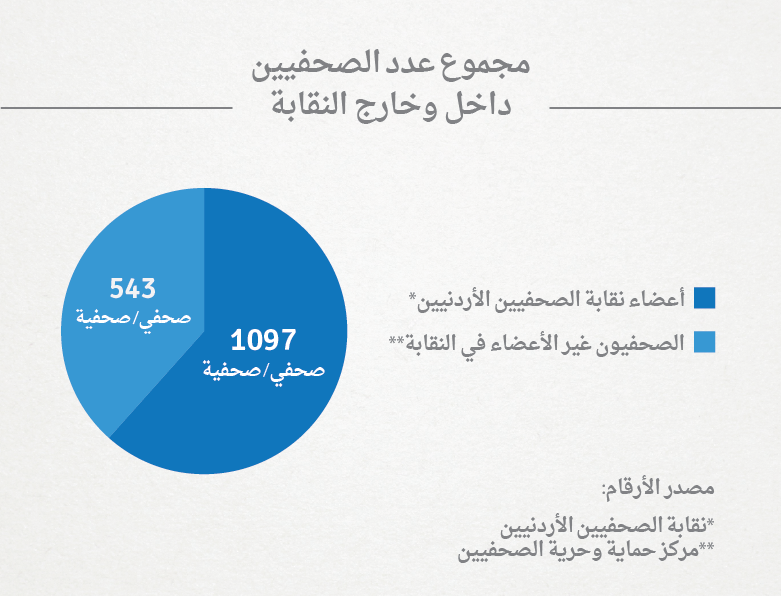

يمارس ثلث الصحفيين في الأردن مهنتهم بشكل غير قانوني. فقانون نقابة الصحفيين الأردنيين يفرض شروطا للعضوية لا تنطبق على أكثر من 500 صحفي متفرغ، ويمنع غير أعضاء النقابة من ممارسة مهنة الصحافة، ويحظر إنشاء نقابة بديلة.

في أيلول من عام ٢٠١٢ جرى تعديل قانون المطبوعات والنشر ليشمل المواقع الإلكترونية ويفرض عليها شرط الترخيص، لكن المفارقة كانت أن قانون نقابة الصحفيين آنذاك لم يكن يعترف بالصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية، ولم يتم تعديله إلا في حزيران من عام ٢٠١٤.

جرى تعديل قانون النقابة الصحفيين، منذ أن سُنّ في عام ١٩٥٢، ثلاث مرات بهدف توسيع عضوية النقابة التي أنشئت حصريا للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية. استهدف التعديل الأول لعام ١٩٨٣ صحفيي وكالة الأنباء الرسمية، وخُصّص الثاني، عام ١٩٩٧، لدائرة الأخبار في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، واللتين نص عليهما التعديل القانوني بالاسم. وجاء التعديل الثالث لعام ٢٠١٤ لزاما بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي شمل المواقع الإلكترونية الإخبارية.

اعترف قانون النقابة المعدل بالمواقع الالكترونية الإخبارية وغرف الأخبار في الإذاعات والتلفزيونات كمؤسسات إعلامية. لكنه شدّد شروط العضوية فحرم غالبيتهم من عضوية النقابة وبالتالي من ممارسة مهنتهم بشكل قانوني. وبذلك تمكنت النقابة من وقف اتساع عدد أعضائها بما لا يتجاوز 1100 عضو منذ إنشائها قبل 62 عاما.

وخارج مظلة النقابة، يعمل نحو 550 صحفيا يشكلون ما نسبته 33% من الجسم الصحفي في الأردن الذي يقدر عدد العاملين فيه بنحو 1640 صحفيا، وفق تقديرات مركز حماية وحرية الصحفيين. وتعمل نسبة كبيرة من الصحفيين غير الأعضاء في النقابة في الإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية ووكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية الأجنبية.

والحال فإن شروط قانون النقابة واجراءات قبول العضوية لا تزال عقبة أمام انضمام الصحفيين للنقابة. فمنذ نفاذ تعديل القانون في حزيران 2014 تقدم نحو 70 صحافيا (من أصل 550 غير أعضاء) بطلبات انضمام للنقابة، 54 منهم يعملون في الصحف لكن شروط العضوية في القانون قبل التعديل لم تكن تنطبق عليهم لأنهم يحملون شهادات أقل من دبلوم.

وما تزال جميع طلبات الانتساب المقدمة للنقابة منذ نفاذ القانون في حزيران الماضي قيد الدراسة من قبل لجنة العضوية التي ستقدم توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ قراره بشأن الموافقة أو عدم الموافقة عليها. وتتشكل لجنة العضوية، سنويا، من خمسة أعضاء يعينهم مجلس النقابة.

عضو اللجنة ماجد الأمير، يوضح سبب التأخير في البت بالطلبات المقدمة منذ شهور، بأنهم ينتظرون وضع نظام داخلي يفسر تطبيقات التعديل القانوني، وبخاصة في البنود المختلف عليها والمتعلقة بفئة من يحملون مؤهلات علمية أقل من الشهادة الجامعية، وبفئة الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية المرخصة كمتخصصة. «فهل يمكن مثلا قبول عضوية العاملين في موقع متخصص في قضايا البيئة والطبيعة؟»، يتساءل الأمير.

وبذلك، يرتهن مصير صحفيي نحو مئة موقع «متخصص» بقرارات أعضاء لجنة العضوية ومجلس النقابة، حول ما إذا كان يحق لهذه الفئة الانضمام للنقابة وبالتالي بممارسة مهنة الصحافة أم لا، كما سبق وكان ترخيص المواقع التي يعملون فيها مرهونا بمزاجية المسؤولين في دائرة المطبوعات والنشر، الذين صنفوا رخص المواقع بين «إخبارية» و«متخصصة»، من دون تعريفات واضحة ومعلنة.

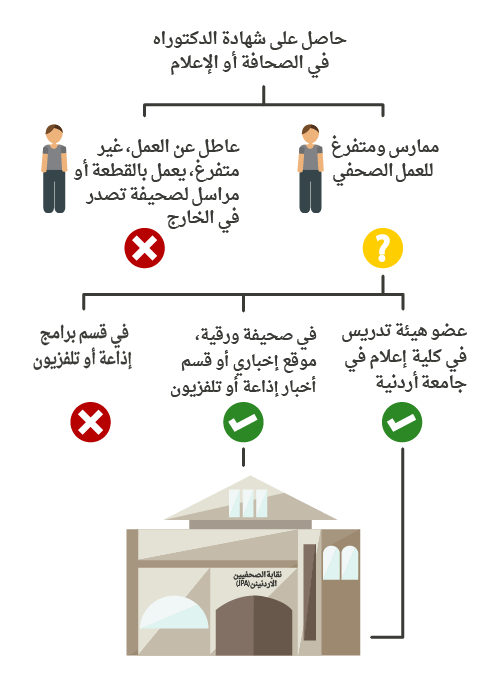

الطريق إلى النقابة: قيود بالجملة

الرسم التفاعلي التالي يوضح شروط الانضمام للنقابة حسب نوع المؤهل الأكاديمي، انقر/ي على المؤهل على اليمين لمعرفة الشروط الخاصة به:

·

يمنح القانون لنقابة الصحفيين سلطات واسعة على قطاع الصحافة والإعلام في الأردن، تتجاوز الشؤون المتعلقة بأعضائها وتمتد إلى منع الصحفيين خارج مظلتها من ممارسة المهنة. ففي حين يعرف قانون المطبوعات والنشر الصحفي بأنه عضو النقابة الممارس، يضعقانون نقابة الصحفيين شروط العضوية التي تحدد من هم الصحفيين المسموح لهم بالانضمام للنقابة، وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.

ولكي يكون الصحفي عضوا في النقابة يجب أن يتفرغ للعمل في مؤسسة صحفية أو إعلامية مرخصة في الأردن، «ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية أو ما يماثل أيا منها، التي تصدر مطبوعة صحفية»، أي أن الصحفيين العاملين في المحطات والصحف الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، وليست شركات خاصة، لا تحق لهم عضوية النقابة.

يتم استثناء الصحفيين العاملين في أقسام البرامج في الإذاعات والتلفزيونات، بمن فيهم المراسلين الميدانيين في البرامج بكافة موضوعاتها، أو معدي البرامج الإخبارية والتقارير الوثائقية الطويلة

وتقتصر العضوية على الصحفيين العاملين في مؤسسات «تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير». وبذلك يتم استثناء الصحفيين العاملين في أقسام البرامج في الإذاعات والتلفزيونات، بمن فيهم المراسلين الميدانيين في البرامج بكافة موضوعاتها، أو معدي البرامج الإخبارية والتقارير الوثائقية الطويلة التي لا تندرج ضمن دائرة الأخبار. في حين تحق عضوية النقابة للمدير العام لمؤسسة صحفية أو عضو هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية.

وخلافا لطبيعة المهنة التي تحكمها الثقافة العامة والموهبة والخبرة، يضع القانون شروطا تتعلق بالشهادات الأكاديمية أو «المؤهلات العلمية» بحيث لا تقل عن الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم في الصحافة أو الإعلام. وتشدد القانون في تعديله الأخير للفقرة (ه) من المادة (5) عندما ألغى من قائمة الشهادات المعترف بها في النقابة، شهادة الدبلوم في أي تخصص غير الصحافة والإعلام.

وتم رفع عدد سنوات العمل الصحفي إلى ثماني سنوات لكل من يحملون مؤهلات أقل من دبلوم في الإعلام. وكانت المادة القانونية قبل تعديلها تشترط ثلاث سنوات لمن يحمل شهادة دبلوم في مجال غير الإعلام وأربع سنوات لحملة الثانوية العامة وثماني سنوات لمن يحملون مؤهلات أقل من ذلك.

وفي التفاصيل يتبين أن الفقرة (ه) لا تنطبق على الصحفيين العاملين في المواقع والإذاعات والتلفزيونات التي أضيفت في التعديل الأخير، فالفقرة تشترط ثماني سنوات عمل «قبل نفاذ التعديل»، أي أنها تنطبق فقط على صحفيي الصحف الورقية ووكالة الأنباء والتلفزيون الأردني. وبذلك لم تعدل الفقرة القانونية تنطبق على أي من المتقدمين بطلبات العضوية، مما أثار جدلا وخلافا بين لجنة العضوية ومجلس النقابة، ودفع تجمعا في الهيئة العامة للمطالبة باستقالة مجلس النقابة.

ويشترط القانون فترة تدريب قبل الحصول على عضوية النقابة، في مؤسسة صحفية أردنية مرخصة. وتتحدد مدة التدريب وفقا لدرجة الشهادة، وتتراوح بين ستة شهور إلى ثلاث سنوات، يليها شرط اجتياز امتحان يجريه مجلس النقابة. وحتى يتم احتساب التدريب، يشترط المجلس أن يكون الصحفي موظفاً فعلياً في المؤسسة ولديه رقم اشتراك في الضمان الاجتماعي من خلالها. أحمد براهمة خرّيج صحافة وإعلام من جامعة اليرموك تضرر من هذا الشرط، إذ أنه تدرّب في صحيفة الغد بعد تخرّجه لكن لم يكن بإمكانه الانضمام للنقابة لأنه لم يكن موظفاً رسمياً. تقدّم براهمة مجدداً لعضوية النقابة بعد تعديل القانون أثناء عمله في موقع عمّان جو، إلا أن الطلب رفض لأنه لا يملك رقم اشتراك في الضمان الاجتماعي.

ويتضمن تعديل المادة 14 استحداث سجلات جديدة: «الصحفيين المؤازرين» و«غير الممارسين» و«المشاركين». وتخصص هذه السجلات لفئات الصحفيين غير الأعضاء في النقابة والمطالبين بحق الانضمام لها، مثل خريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية، الذين عرفت قضيتهم من خلال حركة «صحفيون مع وقف التنفيذ»، بالإضافة إلى الصحفيين العاطلين عن العمل والصحفيين الأردنيين العاملين خارج الأردن.

عضو مجلس النقابة السابق، راكان السعايدة، يرى في السجلات الجديدة «خداعا لاستيعاب الضغوطات من الصحفيين غير الأعضاء، فمن يستفيد من امتيازات النقابة هم فقط المدرجون في سجل الصحفيين الممارسين».

التعديل القانوني ذاته الذي فتح بابا للفئات المحرومة من عضوية النقابة، عاد وأغلقه بإضافة كلمة «الممارسين» في نهاية تعريف الصحفي بأنه «عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين». وبذلك لم يعد للسجلات الجديدة المضافة قيمة قانونية.

وتفقد هذه السجلات قيمتها العملية بوجود المادة 16 من القانون الأصلي التي تحظر على «أي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين»، وتسمح فقط بقبولهم كمتدربين فقط. كما تحظر المادة 18 على هذه الفئة (غير المسجلين في سجل النقابة للصحفيين الممارسين) «مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى».

متضررون من قانون النقابة

يشكّل قانون نقابة الصحفيين والتعليمات والأنظمة المنبثقة عنه عائقاً أمام انضمام العديد من مزاولي المهنة. فمنهم من تدرّب دون أن يكون لديه اشتراك في الضمان، ومنهم من يعمل في أقسام البرامج في الإذاعات والتلفزيون وليس الأخبار، ومنهم من تفرّغ لممارسة العمل الصحفي لكن بشكل مستقل، بالقطعة، دون أن يلتزم مع مؤسسة واحدة، وغيرهم. تالياً أمثلة على هذه الحالات:

يحمل أنس ضمرة شهادة الدبلوم في السينما والتلفزيون ويعمل في مجال الصحافة منذ أربع سنوات. البداية كانت في موقع «عمون» كمراسل ومصور ميداني ثم في موقع «جو24» وفي قناة «رؤيا» التلفزيونية، وصحيفة «العرب اليوم»، ويعمل الآن في راديو البلد. تقدم أنس بطلب الانتساب لنقابة الصحفيين في تشرين ثاني 2012، أي قبل تعديل القانون، ولم يتلق ردا لغاية الآن عما إذا كان طلبه قد قبل أو رفض، وإذا ما تم احتساب السنتين الماضيتين كفترة تدريب، وإن كان طلبه سيتأثر بالتعديل الأخير لقانون النقابة. يسعى ضمرة لعضوية النقابة لأنه يخشى من الملاحقة القانونية واتهامه بأنه منتحل لصفة صحفي لأنه ليس عضوا في النقابة. كما أنه يبحث عن الحماية القانونية التي يفترض بالنقابة أن توفرها لأعضائها، وحقوقه العمالية التي يمكن للنقابة أن تدافع عنها إذا واجه فصلا تعسفيا من مؤسسته.

يرى أحمد براهمة أنه يجب فرض رقم اشتراك الضمان الاجتماعي على المؤسسة الإعلامية وليس على الصحفي، وإلا فإن الصحفي يقع ضحية وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي اللتين لا تفرضان على المؤسسات إشراك العاملين فيها في الضمان، وضحية نقابة الصحفيين التي لا تقبل الصحفي الذي لا اشتراك له في الضمان الاجتماعي. في حين أن نقيب الصحفيين طارق المومني يرى في شرط الضمان الاجتماعي «حماية لحق الصحفيين في مؤسساتهم ودافعا لأن تصبح مؤسسات حقيقية».

ولا تقبل النقابة عضوية الصحفيين المستقلين العاملين بنظام القطعة، إذ أن مجلس النقابة يفسر الشرط القانوني بأن يكون عضو النقابة «متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية» بأن يكون عاملا في مؤسسة، وأن يكون له اشتراك متواصل في الضمان الاجتماعي عن طريق مؤسسته وليس اشتراكا فرديا يدفعه بنفسه.

نقابة واحدة وعضوية إلزامية

وكما يُحظر على الصحفيين غير الأعضاء في النقابة ممارسة مهنة الصحافة يحرمون أيضا من حقهم بإنشاء نقابة تمثلهم وتدافع عنهم وتنظم عملهم. عندما لجأ صحفيون إلى إنشاء جمعية للصحافة الالكترونية، حاولت النقابة في 2011 الطعن بقرار وزارة التنمية الاجتماعية بالموافقة على تأسيس الجمعية، باعتبار أن الصحافة محصورة قانونيا بنقابة الصحفيين. لكن الدعوى القضائية ورقمها 350/2011، ردتها محكمة العدل العليا «شكلا لانتفاء شرط المصلحة».

المجالس المتعاقبة لنقابة الصحفيين، بموافقة هيئتها العامة محدودة العدد، وضعت القيود والشروط القانونية على عضوية النقابة. تعديلات قانونية تبناها و«صادق عليها مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان كما وردت من النقابة مع تعديلات طفيفية تتعلق بالصياغة»، وفقا للنقيب المومني.

وأبقت الحكومة على تعريف الصحفي في قانون المطبوعات والنشر بأنه «عضو نقابة الصحفيين»، وحظر على غير أعضاء النقابة ممارسة مهنة الصحافة. كما أبقت على قانون النقابة الذي يفرض عضوية إلزامية ويحصر ممارسة الصحافة بأعضائها.

ولم تلتزم الحكومة بمتطلبات التعديل الدستوري في المادة (16) التي تضمن «للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية»، وتنص على أن «ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها». فلم تضع الحكومة قانونا ينظم إنشاء النقابات، ليتمكن الصحفيون وغيرهم من أصحاب المهن الراغبين بإنشاء نقابات مستقلة، من التمتع بحقهم الدستوري.

وخرقت بذلك أيضا المادة (22) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: «لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه».

النقابة والحكومة: إلتقاء مصالح

سيطرة الحكومة على النقابة تتجلى في تركيبة الهيئة العامة ومجلسها المحسوم دائما لصالح المؤسسات الإعلامية الحكومية. يتكون مجلس النقابة الحالي من ثلاثة صحفيين من صحيفة الرأي، اثنين من صحيفة الدستور، اثنين من وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، واحد من التلفزيون الأردني، واحد من صحيفة الغد، والنقيب من الرأي. في حين اقتصر المجلس السابق على صحيفتي الرأي والدستور وكالة بترا.

هذه النتائج حسمها في انتخابات 2014 نحو 700 صحفي شاركوا في الاقتراع، من أصل 832 عضوا ممن كان يحق لهم الانتخاب في حينها بعد تسديدهم لرسوم النقابة. وفي حينها كان صحفيو المؤسسات الحكومية يشكلون أكثر من 75% من الهيئة العامة للنقابة.

كوتات لمؤسسات ومقاعد لأفراد

تسيطر ست مؤسسات إعلامية كبرى، وغالبيتها حكومية أو شبه حكومية، على أكثر من 75% من تركيبة النقابة، حيث يشكل العاملون في صحيفة الرأي (19%) من أعضاء الهيئة العامة وصحيفة الدستور (15%) ووكالة الأنباء (19%) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون (6%)، بالإضافة إلى مؤسسات كبرى أخرى مثل صحيفة الغد (9%) وصحيفة العرب اليوم (8%).

[ ينشر ضمن اتفاقية تعاون مع مجلة "حبر"]

.jpg)