مرت بهدوء متوقع في مارس الماضي مئوية مشروع أثر كثيراً على حياة القاهريين، ألا وهو مشروع الصرف الصحي لمدينة القاهرة، والذي تم افتتاحة في 22 مارس 1915. يتتبع هذا المقال المصور شبكة مجاري القاهرة ويلقي الضوء على تاريخها كما يتجول بصرياً بين بقاياها التي ترجع إلى عام 1915. يكشف المشروع الذي خططه وأشرف على تنفيذه المهندس الإنجليزي تشارلز كاركيت جيمس عن عدد من الإشكاليات الهامة لفهم تاريخ القاهرة في عصر الاحتلال البريطاني الرسمي (1882-1923)، فمن ناحية كان إنشاء شبكة الصرف الصحي ضرورة ملحة للحد من تأثير أوبئة الكوليرا التي كانت تفتك بمصر والقاهرة بصفة دورية خلال القرن التاسع عشر وحتى أول القرن العشرين، وبلا شك فقد أثر إنشاء المجاري إيجابياً على صحة القاهريين بشكل عام. ومن ناحية أخرى كان المشروع إيذاناً ببدء جدل محتدم عن حدود ما هو عام وما هو خاص، وعن الصحة كمسئولية الدولة ومهمة ملقاة على عاتقها، فتم تسييس مسألة الصحة في خضم تصعيد التحدي ضد الاستعمار قبل ثورة ١٩١٩. عبّر المشروع أيضا عن تنافس رأس المال ودوره في إعادة تشكيل المدن، نظراً لتكاليف المشروع الباهظة، وما سببه ذلك من تنافس حاد بين شركات المقاولات البريطانية والألمانية والفرنسية، كما عبر بشكل أوسع عن تناول مختلف من قبل الإدارة البريطانية لسياسات العمران وظهور المدينة في مصر كإشكالية بعد أن كانت في المخيلة البريطانية بلداً زراعياً بالأساس. كان إنشاء شبكة الصرف الصحي في القاهرة جزءاً من مشروع بريطاني لإدخال القاهرة في الحداثة.

يقول فيكتور هوجو في روايته الشهيرة "البؤساء" بأن "تاريخ الإنسانية ينعكس في تاريخ مجاريها"، فمثلا قارن هوجو بين مجاري باريس القديمة كمكان كانت تُنْسَج عنه أساطير بأنه خطر ومخيف، بل وكموقع لمؤمرات سياسية أو مجموعات ثورية، وبين مجاري باريس الجديدة، مجاري المهندس البارون هوسمان التي تم انجازها منذ ١٨٥٠، فهي "نظيفة، باردة، مستقيمة، وصحيحة" بشكل يعكس تصورات مهندسها عن ما يجب أن تكون عليه المدينة، بل المجتمع ككل. فتعكس المجاري الجديدة بالنسبة لهوجو هزيمة معينة لثورات ١٨٣٢ و١٨٤٨ وتشكل النظام السياسي القمعي الجديد للإمبراطورية الثانية تحت قيادة نابليون الثالث. شبكة المجاري هنا هي إحدى رموز الحداثة والسلطوية في ذات الوقت، فهي من ناحية تشير إلى التطور التكنولوجي والعلمي القادر على مكافحة الأوبئة التي كانت تفتك بالمدينة كما تبلور تغير علاقة سكان المدينة بجسدهم وبمعايير النظافة الجسدية، ومن ناحية أخري فهي جزء من مشروع سياسي قمعي. (1)

كثيراً ما يتم سرد تاريخ القاهرة في فترة الاحتلال الإنجليزي كحقبة "جميلة"، ولكن ما تغفله هذه السردية هي أن جمال بعض أحياء القاهرة، بل إن حياة الرفاهية التي كان من الممكن للصفوة والأجانب أن يعيشوها في المدينة مبنية على، بل وتتطلب، وضعاً استعمارياً وطبقياً تعيش فيه الطبقات الدنيا في المجتمع ومعظمها من المصريين في أحياء فقيرة مهملة. ببساطة تغفل هذه السردية أن رفاهية الحقبة الجميلة هي الجانب الآخر لسياسة إفقار كولونيالية. من المفهوم إذاً أن تركز سردية القاهرة الجميلة على عمران الرفاهة، أي على الأحياء الجديدة الراقية مثل الإسماعيلية (حالياً وسط البلد) وبعدها هليوبوليس والمعادي وجاردن سيتي. إذا أخذنا هوجو على محمل الجد، فكيف ينعكس تاريخ القاهرة في تاريخ مجاريها؟ بدلاً من قاهرة "الحقبة الجميلة"، تظهر الآن القاهرة كشبكة كثيفة من المواسير المترابطة، القاهرة كنظام أو كشيء كلي. بمعني آخر تظهر المدينة كحقل للتدخل الإداري الذي يريد فهم وإعادة تشكيل والتحكم في المدينة ككل بل وفي مستقبلها، فتظهر المدينة أيضا كموضوع للتخطيط وللهندسة الاجتماعية.

.jpg)

[ رسم هندسي لعنبر الرفع الرئيسي سنة ١٩١٢ وعليها إمضاء المهندس الإنجليزي تشارلز كاركيت جيمس]

إنشاء شبكة صرف صحي لأول مرة في أي مدينة ليس بالأمر السهل فهو بمثابة إقامة مدينة كاملة مدفونة تحت الأرض ولكنها تعكس ما فوقها، أو بالأحرى تترجم عالم المدينة الفوقي المعقد إلى مفردات قليلة: مواسير، مياه، فضلات، بلاعات، كثافة، سرعة، ماكينات رفع، مضخات، مصبات. كان المشروع في وقتها يُعد أضخم مشروع عمراني يتم تنفيذه في القاهرة أو في المدن المصرية كافة ليس فقط من حيث تكاليفه الباهظة حيث تكلف قرابة ما تكلفه إنشاء سد أسوان في ١٩٠٢، ولكنه أيضا تطلب إنتاج وتجميع معلومات دقيقة عن المدينة على نطاق غير مسبوق. فتم انتاج وتنسيق وجدولة معلومات عن الأحياء والشوارع وعن أهل المدينة والأنماط المختلفة لإستهلاكهم ومعيشتهم، كما تم رسم خرائط لمدينة القاهرة على درجات غاية في الدقة. كل هذا كان خطوة ضرورية لإعادة إنتاج المدينة والتدخل في "وظائفها الحيوية" بطرق جديدة أكثر قدرة على السيطرة على المدينة وعلى مستقبلها.

رحلة إلى آثار شبكة الصرف الصحي

شبكة المجاري هي تكنولوجيا معقدة في الإخفاء، بالتعريف هي شيء لا يتعامل معه ساكنو المدن بشكل مباشر، فهي عالم معظمه تحت الأرض، أما ما فوقه فلم يره أو يتعامل معه الكثيرون. يتتبع هذا المقال المصور آثار، أو بالأحرى حطام وبقايا مشروع الصرف الصحي للقاهرة كما قامت بإنشائه الإدارة البريطانية عام ١٩١٥. بتعبير آخر، يرصد هذا المقال إحدى بقايا مشروع التحديث البريطاني للقاهرة. مثل البواكي أو محطات القطار أو المستشفيات، عبرت مباني شبكة الصرف الصحي بأشكال مختلفة عن الأساطير الجديدة التي تخلقها الحداثة.

بدأت تتبع آثار مجاري القاهرة باستخدام أول خريطة لشبكة الصرف الصحي للمدينة، وهي خريطة صنعت للمشروع أثناء تنفيذه عام ١٩١١، فالمشروع جزء من رسالة دكتوراه أقوم بتحضيرها عن تطور القاهرة العمراني في فترة الاحتلال البريطاني. منذ سنوات، لفت نظري موقع محطة الرفع الأساسية للمشروع في ما كان يسمي ب "كفر الجاموس" وقدرت أنه هذا ما كان يطلق على منطقة عين شمس حالياً حينما كانت بالأساس أراض زراعية على الحدود ما بين محافظتي القاهرة والقليوبية. بعدها بفترة نجحت باستخدام برنامج لنظم المعلومات الجغرافية في تحديد موقع المحطة بدقة، فبدت بالفعل موجودة في عين شمس على امتداد شارع الأربعين وبمحاذاة خط سكة حديد لنقل الجنود. ذهبت إلى موقع المحطة وبمجرد المشي حول سور المحطة لفت انتباهي مساحتها الكبيرة وأنها محاطة بالعمارات السكنية التي يظهر طوبها الأحمر مثل الكثير من العمارات في الأحياء الشعبية. ثم ظهر من خلف السور عنبر الرفع القديم وتأكدت تماماً أنني في المكان الصحيح، وإلا فماذا يفعل هذا المبنى القديم ذو الطراز الإنجليزي الصناعي داخل أعماق عين شمس؟! لم أستطع يومها الدخول إلى أرض المحطة ونصحني أمن المحطة بالذهاب إلى مقر الشركة في شارع رمسيس للحصول على التصاريح اللازمة للدخول. (2)

.jpg)

[عنبر الرفع الرئيسي بمحطة كفر الجاموس من أعلى إحدى العمارات المجاورة، وتظهر في الصورة مدخنة العنبر حيث كانت ماكينات الرفع تعمل بالمازوت كما يظهر على اليسار برج مياه تبريد الماكينات. تصوير أحمد الغنيمي]

مقر الشركة بشارع رمسيس: محطة رفع مياه الأمطار

ذهبت إلى مقر شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للحصول علي التصاريح السالف ذكرها، وبمجرد العبور من السور إلى داخل المقر ترى على اليمين مبنى ملوناً بالأحمر والأبيض على الطراز الإنجليزي يقف في تباين واضح عما حوله. كان المبنى في المشروع الأصلي عنبراً مخصصاً لرفع مياه الأمطار وصبها في النيل إذا زادت الأمطار عن حد معين. في عام ١٩١٠، حينما كان المشروع قيد المراحل الأولية للتنفيذ، حدثت بالتوازي أزمة حول نقاء وطعم مياه الشرب في القاهرة، تم على إثرها تغيير نظام المجاري للنظام الموحد حيث تصب مياه الشوارع ومخلفات البيوت والمنشآت في نفس المواسير بحيث لا يصل أي مصدر تلوث لمياه النيل. ولكن في حالة الأمطار الشديدة تعتبر مياه الشوارع نقية بما يكفي لصبها في النيل.

.jpg)

[ عنبر رفع مياه الأمطار داخل مقر الشركة. تصوير أحمد الغنيمي]

محطة كفر الجاموس (عين شمس)

عبر طرق كثيرة مرسومة بعناية ستصل حتماً إلى هنا فضلات كل ساكني القاهرة، فهذه هي محطة رفع كفر الجاموس وهي محطة الرفع الرئيسية في المشروع الأصلي، ومن هناك يتم ضخ الصرف الصحي للمدينة بأكملها عبر ماسورة رافعة طولها ١١.٧ كم في اتجاه المصب النهائي، أي محطة تنقية ومزرعة الجبل الأصفر. تصل الفضلات إلى عنبر الرفع بكفر الجاموس عن طريق وسيلتين أساسيتين. الأولى إذا كانت قادمة من أي حي بين الظاهر وبولاق شمالاً والسيدة عائشة شرقاً ومصر القديمة جنوباً، فيتم رفعها عبر مضخات صغيرة (عددها الإجمالي ٦٣) إلى ماسورة الميل الأساسية المتجهة إلى كفر الجاموس، والتي كما يشير اسمها تدفع مياه الصرف الصحي فقط عن طريق ميل الماسورة. أما الأحياء الجديدة نسبيا في الشمال الشرقي مثل العباسية والقبة وهليوبوليس والزيتون والحلمية والمطرية فكانت تصب مخلفاتها في ماسورة الميل الأساسية مباشرة. وقد تغيرت هذه التفاصيل كثيراً مع التعديلات التي طرأت على شبكة الصرف الصحي منذ أواخر العقد الثالت من القرن العشرين.

من الملاحظات المدهشة الاهتمام الشديد بجماليات مباني ومنشآت الصرف الصحي في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والذي لم يكن بأي حال مقتصراً على تجربة الصرف الصحي في القاهرة. فمثلاً، اهتم البارون هوسمان كثيراً بجمال مجاري باريس لدرجة أنه كانت هناك رحلات في عربات مخصصة داخل المواسير والغرف الكبيرة تحت الأرض، وحتى الآن يوجد متحف مخصص لمجاري باريس. (3) أما في لندن فيحتوي عنبر رفع شبكة المجاري الأولى التي تم إنشاؤها تحت إشراف المهندس جوزيف بازلجيت في ١٨٦٥ على كم كبير من الزخارف التفصيلية ذات الأسلوب الأسباني المغربي (Moorish) هذا إلى جانب الاهتمام الشديد بجمال المبنى من الخارج، والذي تحول أيضا إلى مزار سياحي. (4) أما في محطة كفر الجاموس، فلك أن تتخيل فخامة العنبر من الداخل بمجرد النظر إلى بواباته ونوافذه وما تبقى من القيشاني (البلاط). يعكس هذا الاهتمام بجماليات مباني الصرف الصحي الرغبة في إظهار شبكة المجاري كمكان نظيف وآمن لتفنيد فكرة أنه مكان خطير وبعيد عن مراقبة الدولة، إلا أن الأمر لا يخلو من سخرية ما، فكيف لأماكن تجمع ومرور براز مدن بأكملها أن تكون بمثل هذا الطابع الجمالي المتحفي؟! ولماذا يُمنح هذا الطابع المتحفي لأماكن لا يدخلها جمهور حقيقي؟!

[ عنبر الرفع من الداخل: العنبر لا يعمل حاليا وكما يتضح من الصور فالمبنى مهجور تماماً باستثناء ورشة صغيرة. تصوير أحمد الغنيمي]

[ داخل عنبر الرفع. تصوير أحمد الغنيمي]

[ داخل عنبر الرفع. تصوير أحمد الغنيمي]

[ تظهر الدقة والعناية في تشييد العنبر حتى بعد عشرات السنين من عدم استخدامه. تصوير أحمد الغنيمي]

.jpg)

[ عنبر الرفع من الخارج. تصوير أحمد الغنيمي]

[ صورة أخرى لعنبر الرفع من الخارج. تصوير أحمد الغنيمي]

محطة تنقية ومزرعة الجبل الأصفر، الخانكة

لهذه المزرعة - التي كانت مملوكة من قبل شركة الصرف الصحي - تاريخ طويل يرجع إلى قبل إنشائها. فمن الأساس، وجود مزرعة تابعة لمصلحة ثم شركة الصرف الصحي ليس بالأمر البديهي. في الحقيقة ترتبط فكرة المزرعة بتاريخ فكرة إعادة تدوير الفضلات أو الحلم الطوباوي بأن التقدم التكنولوجي سوف يتيح للبشرية أن تسد حاجتها الغذائية فقط من "مخلفاتها" دون عناء أو عمل حقيقي. ظهرت الفكرة بوضوح بين السان سيمونيين والاشتراكيين الطوباويين في فرنسا في القرن التاسع عشر حيث ذهب بيير لوروا مثلا أنه في وقت قريب سيصير بالإمكان ميكنة عملية تحويل البراز إلى مواد غذائية وبذلك تكون البشرية قد أبطلت إلى الأبد أطروحة مالتوس عن الزيادة السكانية، إن لم تكن قد أبطلت مفاهيم العمل والقيمة التي تعمل بها الرأسمالية ككل.(5) كما انتشرت فكرة مشابهة ولكن ذات طابع أكثر "عملية" في انجلترا في العصر الڤيكتوري، حينما بلغت الثقة في العلم والتكنولوجيا ذروتها كعلاج للإشكاليات الاجتماعية والسياسية. تقول الفكرة إن التقدم التكنولوجي الأوروبي سيحول دون ألا يكون لكل الموارد الطبيعية نفع. التكنولوجيا هنا ليست فقط تنتج كثيراً ولكنها تنقذ المخلفات من لانفعيتها، فهي تحولها إلى قيمة وإلى سلعة داخل نظام التراكم الرأسمالي. ارتبطت هذه الفكرة بالإمبراطورية حيث تمت إعادة فهم الاستعمار كواجب أخلاقي أوروبي تجاه كلٍّ من "الحضارة" والطبيعة، فهو يحمي موارد الطبيعة من أنماط الاستخدام غير المسؤولة "لمن هم أقل تحضراً" ويستغلها بشكل رشيد وفعال. كما ارتبطت الفكرة بكتابات تمجيد المهندسين وبتدشين أخلاقيات العمل والهمة والاعتماد على الذات تحت مسمى "مساعدة الذات" (self-help) التي عبرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن وجهة نظر طبقة الرأسماليين الصناعيين في كيفية تقليل اللافائدة الاجتماعية وفي كيفية تحسين الإنسان من نفسه وحده، بعيداً عن السياسة وتحت كل شروط الرأسمالية. أي بمعنى آخر: "لا تترك نفسك تتحول إلى مخلفات بلا فائدة".(6)

كانت مزارع الصرف الصحي في العالم هي إحدى التطبيقات العملية لهذه الأفكار، فقد قدر كاركيت جيمس أن المزرعة الملحقة بمحطة تنقية الجبل الأصفر والمقامة على مساحة تزيد عن ٣ آلاف فدان سوف تقوم على الأقل بتغطية كل تكاليف الصيانة الدورية اللازمة للمشروع عن طريق الري بمياه الصرف الصحي المعالجة. وقد تم بالفعل تشكيل لجنة زراعية (جلس بها أحد أكبر خبراء الزراعة العلمية الإنجليز) لبحث مايمكن زراعته هناك في ١٩١٢. بعد احاطة المزرعة بسور من مصدات الرياح مثل أشجار الكافور والكازورينا، استمرت المزرعة في إنتاج الموالح بل والبيكانز (Pecans) حتى قرار وزير الزراعة السابق أمين أباظة لسنة ٢٠٠٩ بمنع الزراعة بمياه الصرف الصحي سواء المعالجة أو غير المعالجة. ومنذ هذا القرار عصفت بالمزرعة الخلافات بين وزارة الزراعة وشركة الصرف الصحي كما اتُهم الفلاحون المستأجرون بالري بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وبزراعة محاصيل غير ملائمة.

أخيرا، هل كان اختيار موقع مصب الصرف الصحي بجوار كلٍّ من سجن أبو زعبل ومستشفى الخانكة للأمراض العقلية محض صدفة؟ هل يمكننا النظر إلى هذه البقعة كمنفى؟ وكأن المجتمع يلفظ في مكان واحد ما يعتبره أخطاراً على النظام الاجتماعي والبيولوجي أو ربما أيضاً لاوعيه وما يريد أن ينساه - فضلات وخارجين عن القانون وخارجين عن معايير المجتمع للسلامة النفسية.

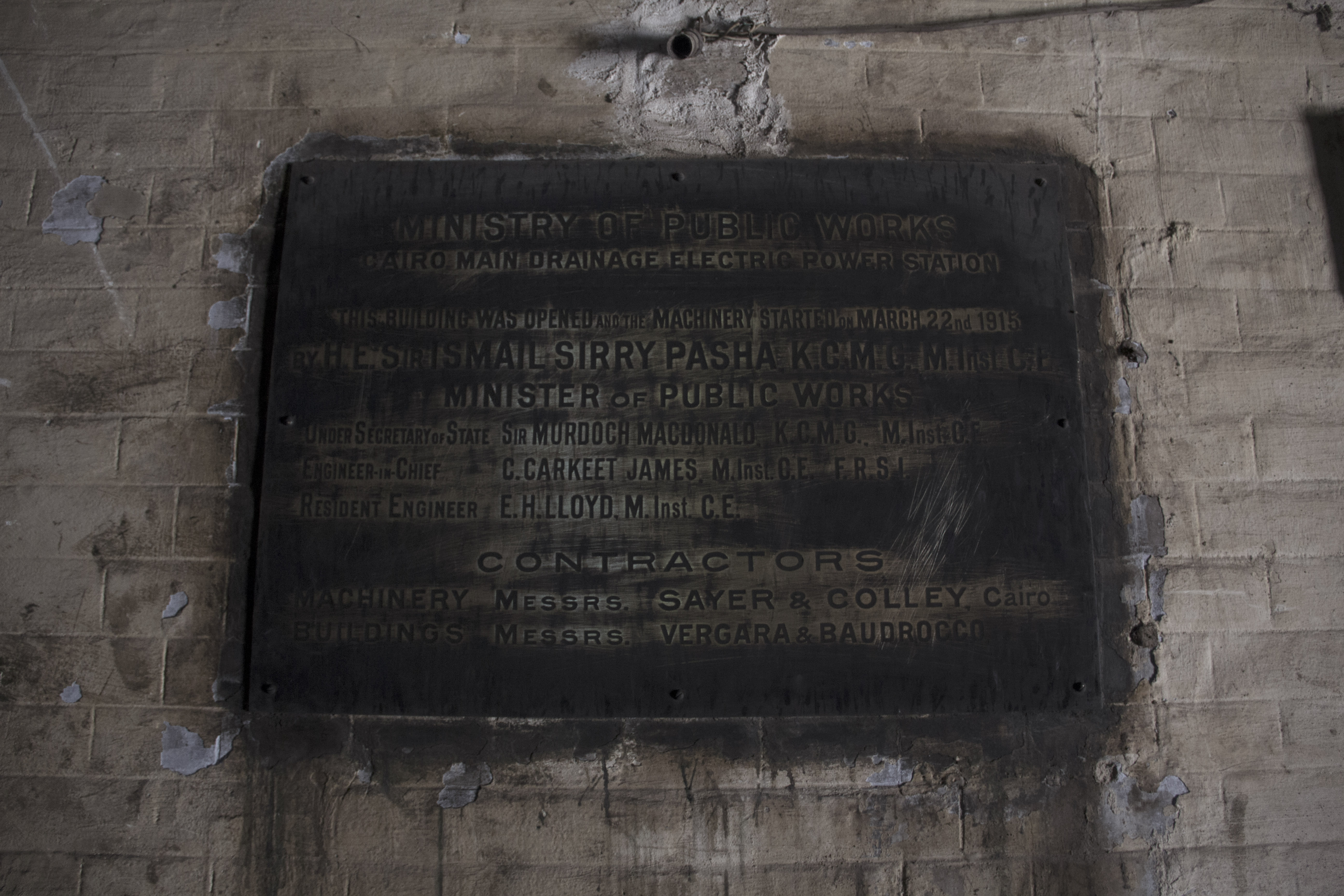

[ عنبر محطة توليد الكهرباء التابع لمحطة تنقية ومزرعة الجبل الأصفر. تصوير أحمد الغنيمي]

[ لوحة داخل عنبر توليد الكهرباء. "وزارة الأشغال العمومية/مجاري القاهرة-محطة الكهرباء/تم افتتاح هذا المبنى وتشغيل الماكينات في ٢٢ مارس ١٩١٥/من قبل إسماعيل سري باشا/ وزير الأشغال العمومية/ونائب وزير الخارجية مردوك ماكدونالد/والمهندس المشرف كاركيت جيمس/ومهندس المحطة لويد/المقاولون/الماكينات: ساير وكولي، القاهرة/المباني: فيرجارا وبودروكو". تصوير أحمد الغنيمي]

[ بداية مزرعة الجبل الأصفر حيث تظهر أشجار مصدات الرياح. تصوير أحمد الغنيمي]

[ صورة لأحواض الترسيب الأصلية لمحطة التنقية تظهر فيها إحدى ماكينات الكشط الأصلية التابعة للمشروع ومكتوب عليها "وليام فارير ليميتد/مهندسون/لندن-برمنجهام". تصوير أحمد الغنيمي]

[فيديو: تنظيف لوحة عنبر توليد الكهرباء]

خاتمة

يأتي هذا المقال بمناسبة مئوية مجاري القاهرة، لكنه ليس احتفاءً مطلقاً بهذا المشروع، وأرجو أن أكون قد وفقت في توضيح بعض الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي رافقت المشروع قبل وأثناء تنفيذه. ما أود أن أقوله هو أن تشكل القاهرة كمساحة لتدخل السلطة تكنولوجياً ومعرفياً تم جزئياً من خلال مشاريع مثل هذه وغيرها من المشاريع الكبرى، بطرق رسمت مستقبل المدينة ومستقبل صراعاتها وعلاقة القاهريين بالسلطة وبأجسادهم.

قررت بمناسبة المئوية تتبع ما تبقى من مشروع المجاري الأصلي بدلا من فقط الكتابة عن تاريخه، واستنطاق ما تبقى من هذه المباني لتتحدث عن تاريخها، فأخذتني الرحلة إلى عين شمس والخانكة وكان من المدهش أن أرى بالفعل المنشآت التي قرأت عنها كثيراً، بقايا مشروع التحديث البريطاني. رأيت هذه المنشآت في مناطق لا يذهب إليها الكثير من القاهريين غير سكانها إلا لتقضية أعمال أو ربما لزيارة أهل أو أقارب، وأكد لي هذا أن المدينة مدهشة بالفعل على الرغم من الصعوبات التي يروق للكثير من القاهريين الشكوى منها.

هوامش

1 Victor Hugo, Les Misérables, translated by Isabel Hapgood (New York: Thomas Crowell & Co., 1887), Volume 5, Book Second: “The Intestine of Leviathan.”

[2] أخص بالشكر المهندس يسري كامل رياض، مدير عام قطاع المشروعات بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبري، والمهندس عادل حسن زكي رئيس قطاع المشروعات الذي صرح لي بالدخول في محطات الشركة التاريخية والتصوير فيها.

[3] Donald Reid, Paris Sewers and Sewermen (Harvard University Press, 1993).

[4] Paul Dobraszczyk, Into the Belly of the Beast: Exploring London`s Victorian Sewers (Spire Books, 2009).

[5] Reid, Paris Sewers and Sewermen, chapter 5. See also Dana Simmons, “Waste Not, Want Not: Excrement and Economy in Nineteenth-Century France,” Representations 96:1 (Fall 2006).

[6] Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University Press), Chapter 4. See also Timothy Cooper, “Peter Lund Simmonds and the Political Ecology of Waste Utilization in Victorian Britain,” Technology and Culture 52:1 (January 201

![[?????? ?????? ]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/Photo3(2).jpg)