لا نعرف الكثير حول سبب تواجد المخيمات الفلسطينية حيث هي اليوم. كما لا نعرف المسارات التي اتخذها سكانها من فلسطين إلى تلك المخيمات. كثيراً ما نظن أنّ اللاجئين، نقلوا عند وصولهم، مباشرة إلى الخيام التي أصبحت في وقت لاحق "مخيمات." انطلاقاً من أفكار حول اللجوء وسُبل كتابة تاريخ مغاير للمخيمات الفلسطينية في لبنان، عملنا في مجموعة الدكتافون على مشروع "استراحة مخيم" الذي تم تطويره بتكليف من مقر دار النمر للفن والثقافة في بيروت خلال فعاليات مهرجان قلنديا الدولي لعام 2016.

عملُنا في مجموعة الدكتافون هو مزيج من الفن الحيّ مع البحث المتعدد الحقول. يتشابك البحث والفن الحيّ منذ الفكرة الأولية للمشروع ثم أثناء تطويرها ولاحقاً في مشاركتها مع الناس. من هذا المنطلق وعلى غرار العديد من المشاريع الفنية التي تنجز مع مجتمعات محلية بدلاً من المشاغل الفنية، تكون منهجية المشروع بأهمية نتيجته.

اهتماماتنا الشخصية والفنية هي أن نبحث بأماكن مهمشة خارج مركزية العاصمة وأن نحكي عن علاقتنا وحقنا بالوصول للبحر والاستمتاع به كمكان عام مفتوح للجميع. في صيف ٢٠١٢ قدمنا مشروعاً كان عنوانه "هذا البحر لي" دعى الجمهور إلى رحلة بقارب صيد من ميناء عين المريسة الى دالية الروشة المتنازع عليها. كان المشروع عبارة عن رحلة على قارب يتوقف عند كل موقع على الشاطىء ليحكي قصته والقوانين التي ترعاه والتعديّات عليه وكيفية استعماله من قبل الناس. في عام ٢٠١٥، قدمنا مشروعاً بالاشتراك مع مجموعة شبابية وناشطة من مدينة صيدا تحت عنوان "مشي تَ دلّيك" حول علاقة سكان صيدا بالمساحات المشتركة والتغيّرات التي تطال مدينتهم من خلال التخطيطات والمشاريع التي تترك تغييراً جذرياً بالأحياء وبشكل خاص على شاطئ صيدا.

يستكمل "استراحة مخيم" اهتمامنا بالبحث في علاقة الأفراد والمجموعات بالبحر وبحيّزهم الطبيعي. المشروع هو عبارة عن تركيب فيديو قمنا بتطويره مع أربعة من سكان مخيم الرشيدية. صوّرنا مساراتهم اليومية من منازلهم باتجاه البحر حيث قادنا كل مُشارك ومُشاركة نحو المشهد الأخير ليختار مكان تواجده مع خلفية البحر. نسج هؤلاء، على طول الطريق، قصصاً عن تاريخ الأرض ووصولهم إلى المخيم وصراعهم للعمار والحياة اليومية في مخيم مفصول عن المدينة تحدّه حقول زراعية والبحر.

يُعرض هذا العمل في غرفة صغيرة حيث يجد الجمهور نفسه وسط أربع قصص تبرز كل واحدة منها على حائط في الغرفة. يبدأ التصوير في منزل كل واحد من المشاركين ثم ينتقل معهم في أزقة وشوارع المخيم حتى الوصول إلى البحر.

أملى تواجُدنا في مخيم الرشيدية في تلك الأيام المحددة نتيجة المشروع. اللقاءات التي أجريناها مع أناس مختلفين كنا قد التقيناهم عن قصد أو عن طريق الصدفة كشفت لنا فضاءات المخيم من خلال الحياة اليومية هناك. كزوار للمخيم، كان ملفتاً لنا التناقض بين انفتاح المكان على البحر والحقول الزراعية المجاورة مع مدخل المخيم الذي هو كناية عن نقطة تفتيش للجيش ونقاط المراقبة التي تضم حتى شاطئ البحر. وضّح هذا التناقض في المكان القمع الملثم والحرية الوهمية التي تعطى لسكان المخيم.

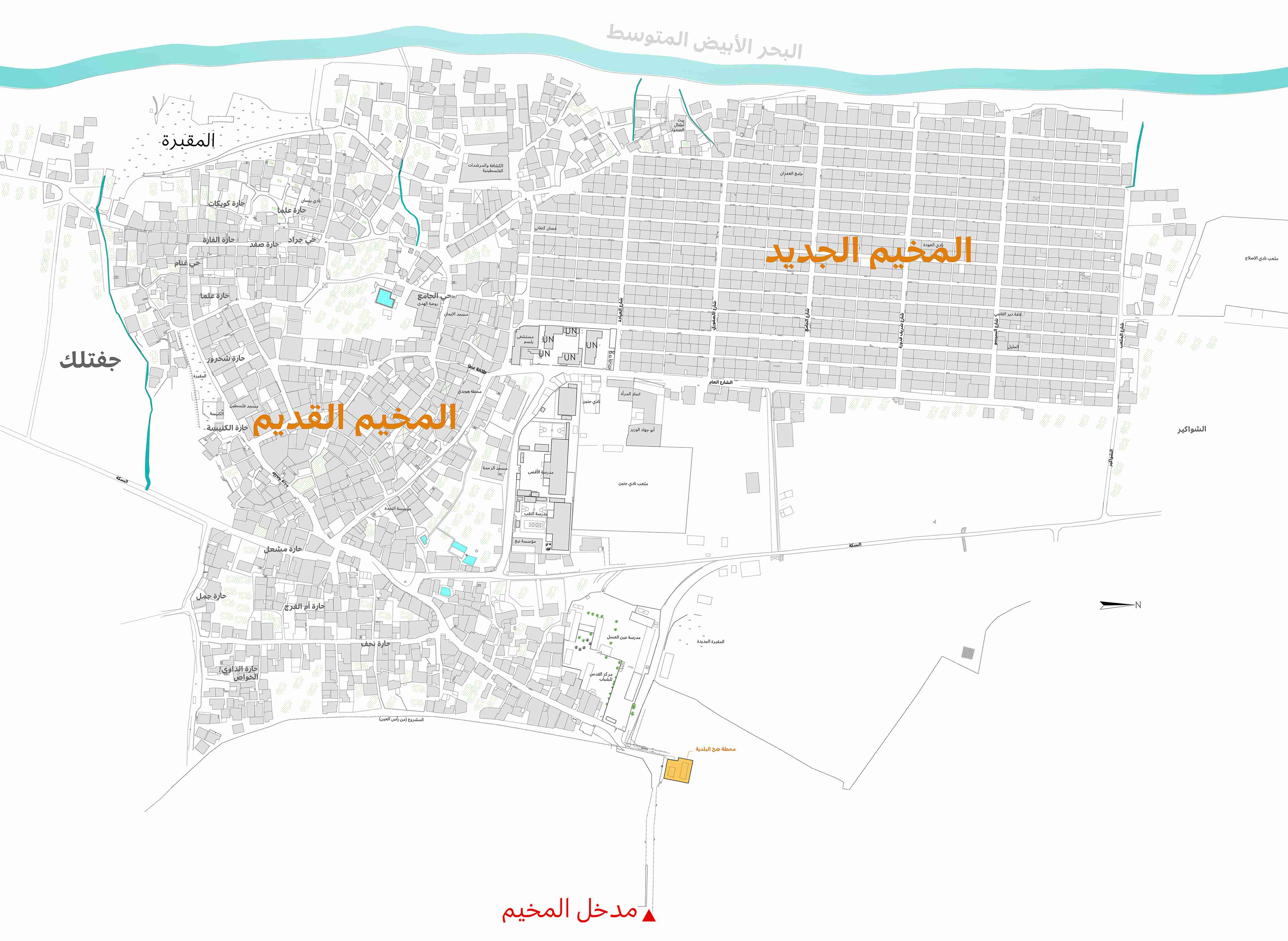

تاريخ الأرض والوصول إلى المخيم

"بحصار المخيمات، لولا البساتين كانت الناس ماتت من الجوع." هكذا يحكي سكان مخيم الرشيدية الذي يقع على الساحل اللبناني جنوب مدينة صور. مخيمٌ محاط بأراضٍ زراعية وبساتين حمضيات، جميعها تُروى من قنوات مياه تاريخية مصدرها منطقة رأس العين.

يحتضن الموقع برك رأس العين لمياه الشفة، اثنان منها في تلة الرشيدية والتي تعد أحد أقدم العيون على الساحل اللبناني.1 كما تشكل منطقة رأس العين وتلة الرشيدية جزءاً أساسياً من "صور القديمة" التي امتدت على الساحل. سَكنها أهل صور قديماً لكثرة المياه فيها وإمكانية زراعتها، فيما تركوا صور التي نعرفها اليوم مكاناً للحكم والعبادة. يُروى أنّ اسكندر المقدوني هدم صور المبنية على تلة الرشيدية لأن الكاهن رفض إدخاله إلى المعبد. ما تبقى من صور القديمة هي قرية الرشيدية.2

خلال سنوات الانتداب الفرنسي، وهبت السلطات الفرنسية أراضٍ كثيرة في مدينة صور للوقف الكاثوليكي.3 من ضمن هذه الأراضي الموهوبة كانت أراضٍ على تلة الرشيدية التي كانت تحوي كنيستين. هنا أنشأت السلطات الفرنسية في العام 1936 مخيماً لمئات اللاجئين الأرمن الفارين من المجازر في منطقة كيليكيا. وصول اللاجئين الأرمن تبعه بعد حوالي العقد من الزمن وصول اللاجئين الفلسطينيين. روَت لنا امرأة مسنّة من الرشيدية، أنها وصلت هي وعائلتها في البداية من شمال فلسطين إلى بلدة مارون الراس الجنوبية: "من مارون الراس رحنا على بنت جبيل ومن هونيك على البص بمدينة صور. لقانا القائم مقام. كان في قطار يوصل لهون. نطرناه. ركبنا فيه صوب سوريا. وصلنا على حما، لقينا سيارات أخدتنا على الجامع. كان في كتير فلسطينية، قعدنا ٧ أيام. جابوا سيارات وسألوا كل واحد شو بيشتغل وأخدوه على بلد يشتغل فيها. أبوي قال بده يروح على الشام. قالوله ممنوع. رحنا على حوران. رجعنا على الشام وبعدين حملنا حالنا ورجعنا على لبنان وقعدنا ببلدة تبنين لأن كان عنا قرايب فيها".

ولكن في العام 1950 أي بعد بضع سنوات من سكنهم في القرى الجنوبية - اتخذت السلطات اللبنانية قراراً بإجلاء الفلسطينيين القاطنين في القرى الجنوبية (تبنين والمنصوري والقليلة وبنت جبيل وغيرها) ونقلهم إلى مخيمات، من ضمنها مخيم أنشأته في محيط المخيم الأرمني القديم. كان عبارة عن شوادر. قام الأهالي بتثبيت الشوادر عبر بناء حيطان من طين وتراب. كانت الحمّامات مشتركة؛ حمام لكل ثمانية بيوت على بعد خمسين متراً من البيوت.

بعد مرور حوالي العقد على مجيىء الفلسطينيين، بدأ اللاجئون الأرمن بالرحيل وأخذ الفلسطينيون مكانهم". كان هناك 311 بيتاً أرمنياً، بقي منها 200 بيت. وهذا ما يُسمى اليوم بالمخيم القديم.

أما المخيم الجديد، فقامت ببنائه منظمة الأونروا في العام 1963 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون في "ثكنة غورو" في بعلبك. قررت الحكومة اللبنانية إخلاء الثكنة، وتم بناء "المخيم الجديد" في الرشيدية على مقربة من "المخيم القديم". كان عبارة عن شبكة طرقات عمودية وأفقية، فيها وحدات سكنية، كل منها ذات مساحة 99 متر مربع تحتوي على ثلاث غرف وحمام وساحة. انتقل إليه سكان ثكنة غورو، بالإضافة إلى البعض الذي ترك المخيم القديم للسكن هنا. لكن الغرف كانت صغيرة والسقف منخفض جداً. مع الوقت، أغلبية العائلات هدمت هذه البيوت وعمرت بديلاً عنها.

على مر العقود، عمل جزء كبير من سكان الرشيدية في البساتين المحيطة، إمّا في الضمان الموسمي أو كعمال مياومين، واستفادوا بذلك من كثرة المياه في المنطقة. يشرح أبو حسين، أحد الأشخاص الذين عملنا معهم في هذا المشروع:

"لو ما عنّا ميّ بالمخيم ما كنا عشنا. عنا ميّ كتير ومن زمان: قنايا راس العين ونهرين وبرك. من البرك منضخ ميّ للخزان ومن الخزان للشبكة وبعدين للبيوت والأراضي الزراعية."

بعد العام 1969 وإعطاء الشرعية لوجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عمل سكان الرشيدية في أراضي الجفتلك المحيطة بالمخيم من دون دفع رسوم الضمان. كل مزارع اختار أرضاً وزرعها وباتت عرفياً تعتبر ملكاً له. فأراضي الجفتلك ذات ملكية عامة، منها أملاك لوزارة المالية ومنها للتربية وأغلبيتها ملك للجمهورية اللبنانية. لكن زراعة أراضي الجفتلك اقتصرت على الحشائش: علت، فاصوليا، خس، بقدونس، كزبرة، فجل، وغيرها. وذلك، بسبب عدم ملكيتهم لهذه الأراضي، مُنعوا من زراعة الأشجار المثمرة فيها. فبحسب قانون الملكية اللبناني، من يزرع شجرة يملكها.

اليوم، تخضع هذه الأراضي الزراعية التي يتميّز بها المخيم لتحوّلات كثيرة بسبب معركة العمار بين أهالي المخيم والسلطات اللبنانية.

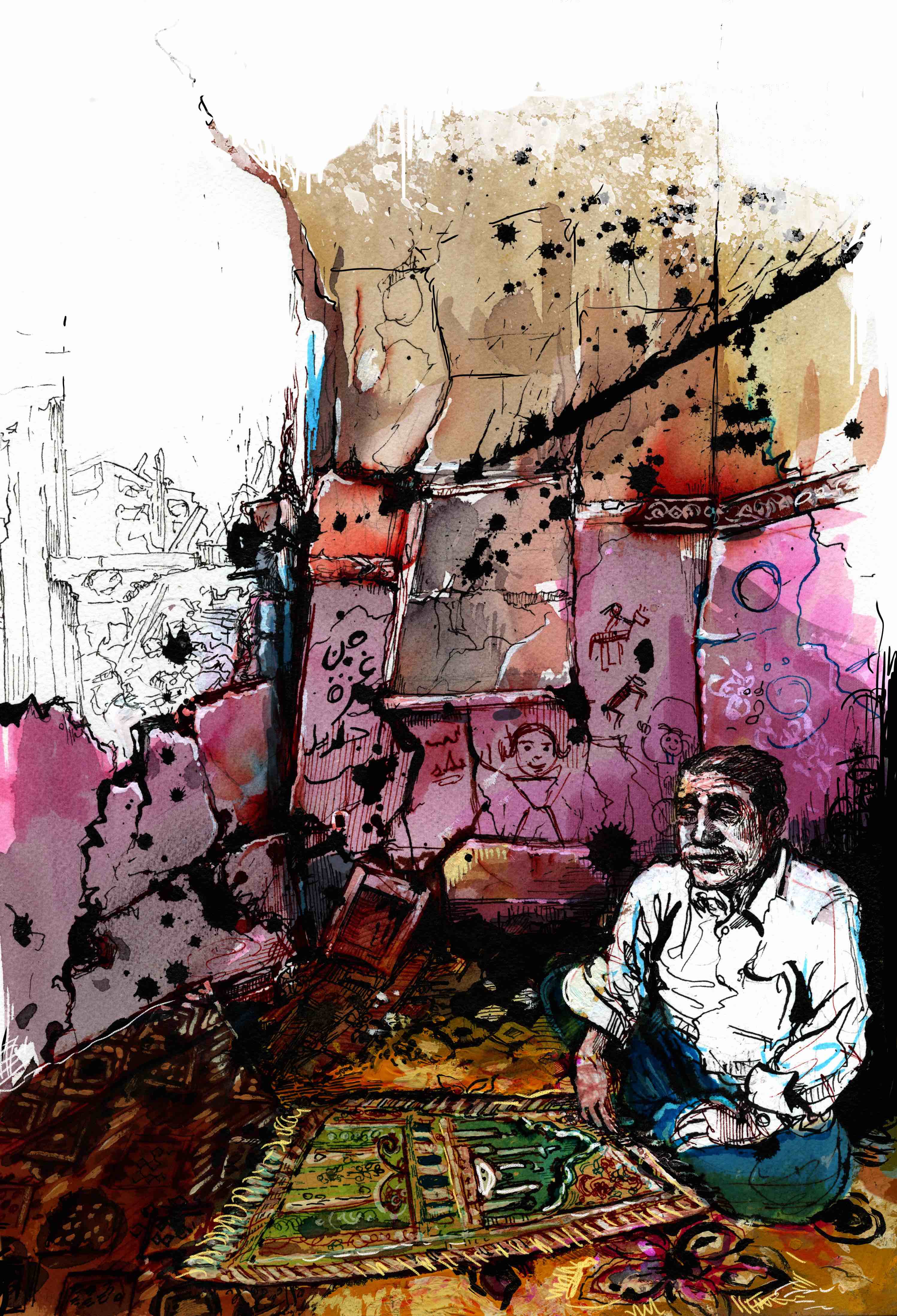

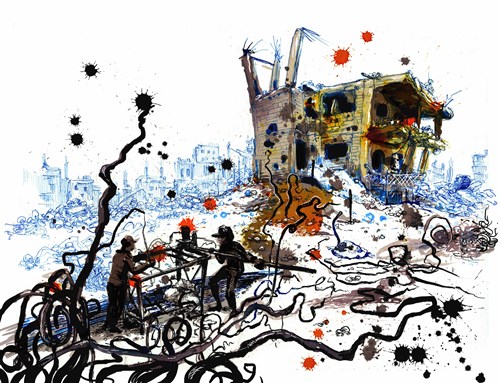

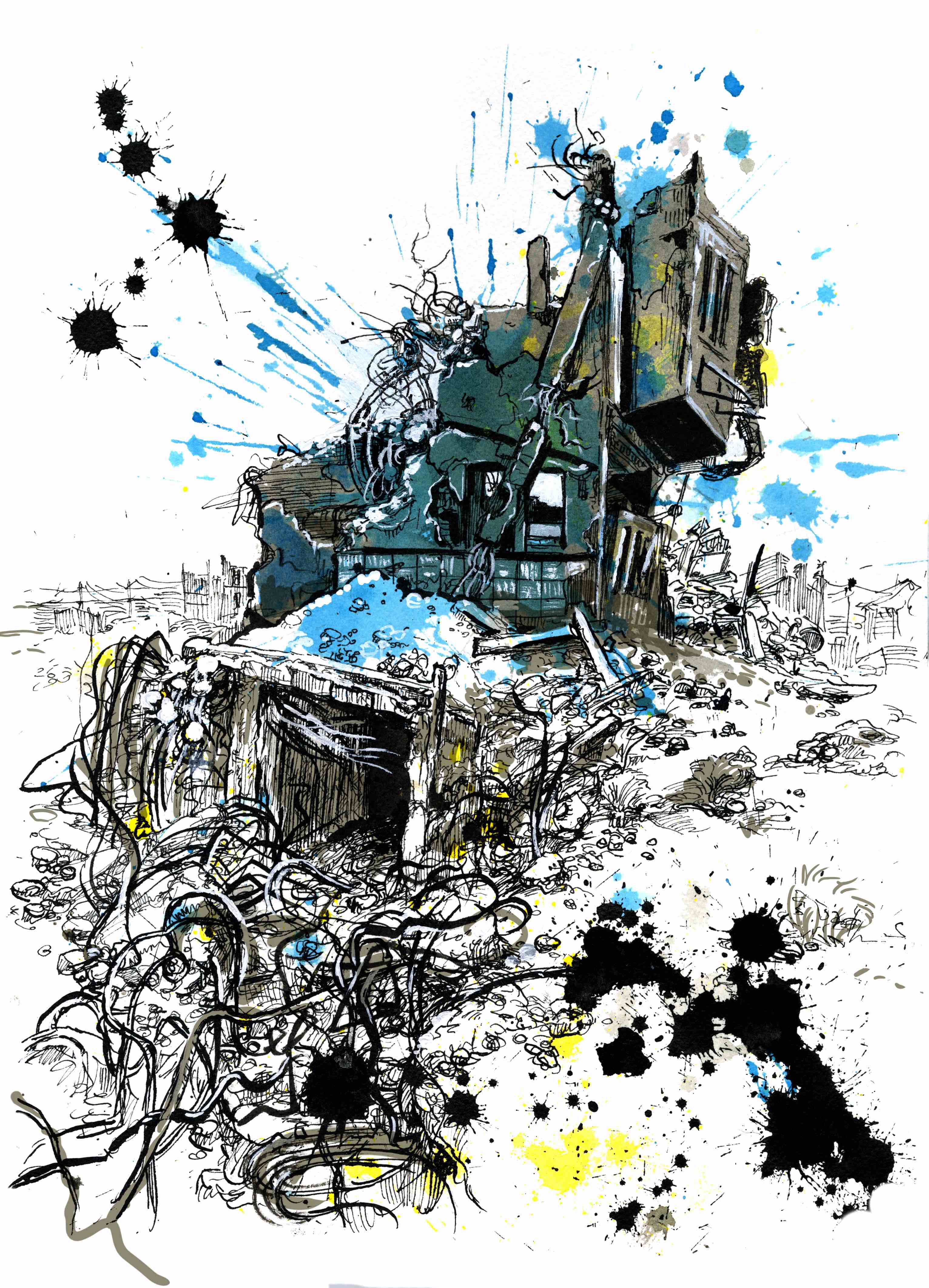

معركة العمار

بسبب قربه إلى فلسطين وموقعه على الشاطىء، لطالما حمل البحر فدائيين من الرشيدية في قوارب إلى إسرائيل للقيام بعمليات عسكرية، فتعرّض المخيم لهجمات إسرائيلية عديدة، أبرزها في 1973، 1978، 1982 حيث تم تدمير 600 ملجأً ونزوح خمسة آلاف نسمة.4

بعد العام 1985، قامت الدولة اللبنانية بالسيطرة الكاملة على مداخل المخيم واقتصر دخول السكان على مدخل واحد يحرسه الجيش اللبناني. هذا الحصار يعيشه المخيم حتى اليوم، ويأخذ أشكالاً مختلفة. مُقيّد ضمن حدود واضحة والبحر، ليس بإمكان المخيم أن يتوّسع عمرانياً، إنما يحصل ذلك على حساب المساحات المشتركة، مثل ملعب كرة القدم وشاطىء البحر، وعلى حساب الأراضي الزراعية.

"أول ملعب فوتبول بالمخيم كان هون، بقلب المخيم. كان حلو لأن كنا نقعد على البرندات ونتفرج على الماتش ونشجعهم. بعدين صار المخيم يضيق علينا، وبلشت هالناس كل شوي تعمر على أرض الملعب. هلق بطل موجود. صار فيه بدل منه ثلاثة، بس كل واحد عملته منظمة. القديم ما كان محسوب على حدا. أهل المخيم هنني يللي عملوه." هكذا روَت منى، التي تسكن بالقرب من حيث كان ملعب كرة القدم الأول في المخيم. حدثتنا أيضاً عن بدء عمليات البناء في هذه الأيام على الأراضي الزراعية. "الطلب على البيوت عم يزيد، خصوصاً مع مجيء اللاجئين من سوريا. صار مربح أكثر الواحد يعمر ويأجر من أنه يزرع. شوفي حارة الكواكنة مثلاً، كانت زراعية واتعمرت. صاحب الأرض سوّرها من شي عشر سنين (وضع يد يعني) وصار يزرعها. من خمس سنين صار يعمّر فيها. يعمل غرف ويأجر للمهجرين السوريين. هو بالأساس عمّر الغرفتين استراحة. بس ما مشي حاله. أجرهم بعدين سكن. وكمان صار يبيع شقف أرض والناس تعمر." منى وغيرها كثر أيضاً حكوا عن شاطىء الرشيدية.

تعرّض شاطىء صور ومن ضمنه شاطئ الرشيدية الى عملية شفط الرمول خلال الحرب الأهلية. عرّض هذا البيوت المواجهة للبحر الى خطر الهدم والتلف بسبب الأمواج. يواجه سكان المخيم هذه المشكلة من خلال بناء جدار بين البيوت والواجهة البحرية باستخدام الردميات الناتجة عن عمليات حفر الطرقات. بالرغم من قباحتها، فهي حل مناسب لأنها لا تكلّفهم شيئاً سوى نقلها. سكان الواجهة الأمامية في معظم الأحيان هم الأفقر في المخيم. اختاروا السكن على الشاطىء لتدنّي سعر الأراضي فيه. روى لنا صاحب استراحة على البحر: "أهلي دوّروا على الرخص مش على البحر." كما شرح أن جزء كبير من بحر الرشيدية الآن عبارة عن ردميات مكدسة على طول الشاطىء، بالإضافة إلى نفايات يتم إلقاؤها في قنوات المياه التي تصب في البحر، ليعود الموج ويلقيها على الشاطىء. الأونروا لا تقوم بتنظيف الشاطىء. يقتصر عملها على تجميع النفايات من الحاويات الموّزعة في الأحياء، لترميها لاحقاً في المكب المتواجد على أطراف المخيم. يتم نقلها فيما بعد الى مكب في بلدة قانا، وذلك بعد أن تمّ إغلاق مكب راس العين الغير صحي والموازي للبحر في العام 2015.

معركة العمار أيضاً تعقدت بقرار الدولة اللبنانية منع إدخال مواد البناء إلى المخيم من دون الحصول على تصريح، مما يأخذ وقتاً طويلاً وفي معظم الأحيان لا يُمنح. يصف سكان المخيم. هذا المنع على أنّه تواطؤ بين المنظمات الفلسطينية وبين السلطات اللبنانية التي تعطي تراخيصاً فقط للنافذين في المخيم الذين بدورهم يبيعونه للسكان بأسعار مضاعفة. معركة العمار تطال مخيمات الجنوب كلها. آخرها كان خبر إصابة شخصين أحدهما شرطي في بلدية صور والآخر فلسطيني من سكان مخيم البصّ، على خلفية محاولة إدخال مواد بناء إلى المخيم من دون تصريح.

هذه الحكايات بالإضافة للكثير غيرها كان قد عبّر عنها المشاركون الأربعة في مشروع "استراحة مخيم." أردنا العمل على مادة بحثية تساهم بصياغة خطاب مختلف عن المخيمات الفلسطينية في لبنان.

المشاريع المجتمعية

المشاريع المجتمعية ليست ببسيطة. السياسات الأخلاقية للمشروع تكون من خلالها على المحك. كيف يمكننا أن نخلق فناً مع المجتمع المحلي وليس فقط عنه؟ كيف يمكننا تمثيل الناس بالطريقة التي هم يريدون أن يتم تمثيلهم بها مع الحفاظ على فكرة العمل الفني؟ هذه الأسئلة تصبح ملحة أكثر حين نتعامل مع مجتمع مهمش أرادت دولتنا أن تعطينا امتيازات عليه.

العمل مع مجتمع محليّ يعني أن نسمح للقاءات أن تحدث وللعمل الفني أن يتغيّر وللجدول الزمنيّ أن يتم تحويله وللقصص أن تُكتشف من خلال اكتشافنا للمكان. على سبيل المثال، كانت فكرتنا الفنية أن ندعو كل شخصية مشاركة في المشروع إلى أن تصمم المشهد الأخير في الفيديو وتختار خلفيتها مع البحر. في الواقع، لم يتجاوب أحد مع هذا الاقتراح لأسباب عديدة كإرادة الابتعاد عن النظرة الرومانسية للبحر والقرب الجغرافي من فلسطين.

العمل مع مجتمع محلي يعني أيضاً أن نبحث عن الأسباب الشخصية والسياسية وراء تقاسم هذه الحكايا معنا واحترام هذه الأسباب مع إبقاء مسافة نقدية في تعاطينا معها. تقول إحدى الشخصيات المشاركة إنّ غرضها من مشاركة الناس لقصة وصولها إلى المخيم وللعنف الذي كانت عائلتها ضحيته خلال حرب المخيمات مع أحزاب لبنانية أنّ على الفلسطينيين أن يروا قصصهم كي لا تموت معهم.

مثل العديد من مشاريع مجموعة الدكتافون، وجدنا أنّ سرد تاريخ المساحات هو مفتاح لفهم الحالة الراهنة للأمور. روايات الفلسطينيين الذين هُجروا إلى لبنان في عام 1948 تكشف عن وجود نقص في التنظيم من قبل الدولة اللبنانية التي نشهده حالياً مع اللاجئين السوريين الذين يصلون بأعداد كبيرة منذ عام 2011. تروي أم خليل وصولها إلى سوريا بعد أن توقفت مع عائلتها في لبنان وبالتالي أجبرتهم السلطات السورية العودة إلى لبنان إذ كان هو أول ميناء لوصولهم. اليوم تُعرف هذه الممارسة باسم «قانون دابلن» الذي ينص على ترحيل اللاجئين إلى أول ميناء حيث تم تسجيلهم في أوروبا بغض النظر عمّا يفضلون أو يخططون له.

نذكر من خلال هذا المشروع أن تجاهل آلام وخيارات الناس والعنصرية المتعمدة وشيطنة اللاجئين في القرى والمدن اللبنانية، والدعوات لتجميعهم في مخيمات يتم السيطرة عليها بسهولة وبالتالي الهجوم عليها بسهولة، ليس بشيء جديد. في حين أن العالم كله مشغول بمناقشة ما يسمونه أزمة اللاجئين، نأمل أن نتذكر أهمية الاستماع إلى أولئك الذين هم بأنفسهم في قلب هذه الأزمة. كما ونأمل أن نتذكر أن ترك الناس في طي النسيان مع موارد وحقوق قليلة ليس حلاً بل عدم وجود أي حل.

لقراءة هذا المقال باللغة الانجليزية، اضغط/ي هنا

بحث وإدارة فنيّة وكتابة المقال: تانيا الخوري وعبير سقسوق

كاميرا: كرم غصين

مونتاج: علي بيضون

تصميم صوت: مجد الحموي

المشاركون: حسين الزيني وخديجة المصري وحسن عجاوي وزهراء فاعور

مصادر البحث

1 من تقرير عن برك رأس العين من إعداد "الجنوبيون الخضر"

2 جميع المعلومات عن صور القديمة استندت الى مقابلة قمنا بها مع المهندس والباحث نصر شرف الدين في حزيران 2016

3 من مقابلة قمنا بها مع المهندس والباحث نصر شرف الدين في حزيران 2016

4 Rebacco Roberts, Palestinians in Lebanon: Refugees Living with Long-Term Displacement, Journal of Refugee Studies (2011)24 (2): 416-417

- مقابلات مع سكان من مخيم الرشيدية

- صوَر جويّة وخرائط

- إفادات عقارية من الدوائر العقارية في مدينة صور

- مقابلات مع المهندس نصر شرف الدين والمهندس والباحث اسماعيل الشيخ حسن والمهندسة والباحثة لينا أبو رسلان

- تقرير الأونروا عن مخيم الرشيدية

.jpg)