Stupeur et incompréhension. Le grand corrupteur s’est enfuit mais nous n’avons jamais été aussi corrompus. C’est du moins ce que révèle la dernière étude de Transparency International. Un organisme sérieux et qui traque les perceptions d’un phénomène planétaire économique, politique, sociale mais également culturel. Les élections et la montée en puissance de nouveaux acteurs politiques sont passées par là, les travaux de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, l’effritement sécuritaire et le déliement des langues également.

En effet, la corruption est un fait social total qu’aucune variable ni modèle théorique ne pourrait épuiser. Mais c’est également un fourre-tout, où le petit bakchiche demandé par un agent d’exécution se confond avec le coup de main anodin apporté à un parent ou le gros virement anonyme sur une banque étrangère. Le flou conceptuel, la difficulté méthodologique d’observer ce qui par définition est caché et nié, la multiplicité des agents, instances, départements ministériels et intervenants privés ou publics concernés par ce phénomène, tout cela exige une approche pluridisciplinaire et qualitative et montre qu’il est beaucoup plus aisé de se situer sur le plan des perceptions que celui des pratiques réelles où la preuve scientifique se confondrait avec celle judiciaire.

En effet, la corruption est un fait social total qu’aucune variable ni modèle théorique ne pourrait épuiser. Mais c’est également un fourre-tout, où le petit bakchiche demandé par un agent d’exécution se confond avec le coup de main anodin apporté à un parent ou le gros virement anonyme sur une banque étrangère. Le flou conceptuel, la difficulté méthodologique d’observer ce qui par définition est caché et nié, la multiplicité des agents, instances, départements ministériels et intervenants privés ou publics concernés par ce phénomène, tout cela exige une approche pluridisciplinaire et qualitative et montre qu’il est beaucoup plus aisé de se situer sur le plan des perceptions que celui des pratiques réelles où la preuve scientifique se confondrait avec celle judiciaire.

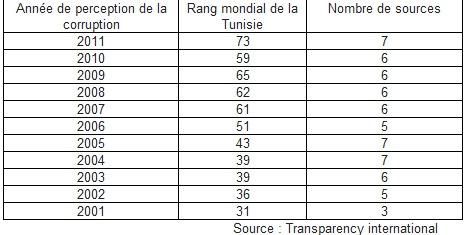

Année de perception de la corruption

Rang mondial de la Tunisie

Nombre de sources

2011

73

7

2010

59

6

2009

65

6

2008

62

6

2007

61

6

2006

51

5

2005

43

7

2004

39

7

2003

39

6

2002

36

5

2001

31

3

[Source : Transparency International]

Officiellement, le récent décret loi du 14 novembre 2011 qui vise à combattre la corruption dans le secteur privé et public tunisien, définit la corruption comme une mauvaise utilisation d’un pouvoir, d’une autorité ou d’une fonction afin d’obtenir un bénéfice personnel.

Juridiquement, la corruption consiste soit à obtenir un droit indu (celui, par exemple, de disposer d’un bien publique pour des intérêts privés ou de privatiser l’administration publique) soit à échapper aux obligations liées à un devoir.

Pour les économistes, du moins ceux qui défendent l’économie de marché, la corruption pénalise l’Etat, les entreprises et les citoyens mais paradoxalement, elle peut également huiler les mécanismes grippés de l’administration ou des bureaucraties privées et faire ainsi gagner du temps. Autrement dit, ce phénomène serait, comme le montrent certaines recherches, un mal nécessaire pour le bon fonctionnement de plusieurs économies en développement. Economiquement, la corruption se décline en termes de manque à gagner ou de dépenses supplémentaires pour l’Etat, d’impôts informels supportés par les citoyens et/ou de comportements et de choix biaisés pour les entreprises (tel que le refus de formaliser l’ensemble de ses activités ou d’avoir recours à l’épargne publique afin de ne pas être acculé à une forme de transparence). Certains spécialistes estiment à 2 points de croissance le coût de la corruption en Tunisie

Culturellement, la corruption renvoie aux petites faveurs entre personnes plus ou moins proches qui sont sources d’inéquité, d’injustices sociales et d’inefficacité (népotisme et clientélisme). Elle est également présente dans les actions qui visent à reprendre informellement ce que le système nous a refusé formellement et à rétablir, du moins du point de vue du corrompu ou du corrupteur, ce qui serait une certaine justice sociale. Dans d’autres cas, la corruption permet de raffermir ou d’entretenir des liens sociaux et un sens du « partage » d’un bien public pris pour un bien commun. Sous couvert de courtoisie et de bonnes manières, impensée comme telle, la corruption des petites faveurs joue alors le rôle de facilitatrice et de consolidatrice du lien social.

Enfin, sociologiquement, la corruption peut-être petite ou grande, isolée ou systématique. Lorsqu’elle est isolée et grande, elle est assimilée à une capture de la rente. Quand elle est grande et systématique, il s’agit plutôt d’une capture de l’Etat. C’est cette corruption-capture de l’Etat qui a caractérisé les dernières années du régime de Ben Ali et qui, beaucoup plus que la capture de la rente ou la petite corruption de dépannage et de contournement des procédures, a participé à l’isolement et à la chute de la famille–Etat.

Au-delà de ces aspects de définition et d’approche, la lutte contre la corruption relève à la fois d’une architecture formelle et informelle.

L’architecture formelle de lutte contre la corruption

Formellement, la Tunisie a signé la convention des Nations Unies contre la corruption en 2005 et l’a ratifiée en 2008. Elle a également adhéré, au travers de sa cour des comptes, aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Mais, comme l’a révélé les travaux de la commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, le cadre légal n’a pas suffit à instaurer des institutions et des mécanismes solides de lutte et de prévention de ce fléau. C’est ainsi que la commission a reçu plus de 10000 dossiers, qu’elle a pu en examiner plus de 5000 et que 320 dossiers impliquant 1200 personnes ont déférés au ministère public.

Un des principaux dispositifs de l’architecture formelle de prévention et de lutte contre la corruption est constitué par la cour des comptes. Définie dans l’article 69 de la constitution du premier juin 1959 comme étant, à côté du tribunal administratif, l’un des deux organes du conseil d’Etat, cette juridiction administrative est principalement chargée du contrôle des comptes et de l’usage des fonds publics. Théoriquement, elle informe le parlement, le gouvernement et l’opinion publique sur la conformité des comptes. Dans les faits, la cour des comptes tunisienne a bénéficié de très peu d’autonomie et de publicité pour ses travaux et ce n’est que récemment (fin avril 2011) que ses cinq derniers rapports annuels ont été rendus accessibles au public sur son site web.

Son président étant désigné par le Président de la République pour un mandat non définit, ses prérogatives ayant un caractère trop général, ses membres jouissants de très peu de protection, la publication de ses travaux étant soumise à l’autorisation du président de la république, son budget -fort limité- étant à la merci des arbitrages de l’exécutif (du premier ministère), ses capacités humaines étant insuffisantes et ne pouvant faire le suivi de ses propres recommandations, cette cour avait une indépendance fonctionnelle et une efficacité relativement faibles. D’ailleurs, comment pouvait-il en être autrement alors qu’en amont et en aval de son intervention règne l’opacité et la mauvaise gouvernance ?

Si elle est dépositaire des déclarations sur l’honneur des biens et services des hauts responsables de l’Etat, la cour n’a pas la possibilité d’obliger ces responsables à remplir leurs déclarations ni de les utiliser. De même, la cour s’occupe (du moins en théorie) du financement des partis politiques mais ne procède pas au contrôle de l’exécution de leurs dépenses.

Les nouveaux risques de corruption politique

Si Marx considérait que l’Etat est l’instrument de réalisation des intérêts de la classe bourgeoise et qu’en conséquence, les régimes capitalistes sont fondamentalement et «naturellement» corrompus, le nouveau paysage politique Tunisien, présente de nombreux risques en matière de corruption politique. Il s’agit notamment de la question du financement et d’organisation de la représentation politique (plafonnement des dépenses électorales, sources des financements des partis politiques et des campagnes électorales, déclaration de situation patrimoniale, audit des comptes des partis politiques, transparence financière, etc.) ; de la question de la formation et du recrutement des élites politiques et administratives et de la question de la décentralisation, la gouvernance et le contrôle des élus locaux.

En plus des risques « classiques » de pots de vins qui visent à acheter la voix d’un élu ou d’un électeur local ou national, d’autres formes de corruptions ou de risques de corruption politique affectent les institutions en voie de démocratisation. A titre purement illustratif, voici quelques exemples de ce à quoi pourrait ressembler la corruption politique :

Lobbying

Vise à influencer l’autorité publique dans un sens favorable à certains intérêts privés. Dans les démocraties anglo-saxonnes le lobbying est admis et organisé à condition d’être mis en œuvre dans la transparence

Trafic d’influence

Proposer des avantages à un décideur public afin d’orienter ses décisions

Prise illégale d’intérêt

un décideur public obtient un avantage d’une entreprise ou d’une opération dont il a la charge de la surveiller ou de l’administrer

Favoritisme

Un décideur public favorise un tiers en ne respectant pas l’égalité des candidats dans un marché de l’Etat ou une fonction publique

Pantouflage

Un décideur public passe dans le secteur privé en apportant des informations ou des ressources du secteur public

Cumul de mandats

Un décideur public occupe des responsabilités qui présentent des conflits d’intérêt

Délit d’initié

Utiliser des informations publiques mais dont ne disposent pas les autres pour vendre ou acheter et réaliser un bénéfice

[Quelques exemples de corruptions politiques.]

Face à ces risques, l’Etat, les instances indépendantes (des partis politiques) et surtout la société civile doivent jouer un rôle de premier plan.

L’architecture informelle de lutte contre la corruption.

Si, comme le disent les experts, la lutte contre la corruption est une affaire de société, le problème consiste alors à dire qui parle au nom de cette société ? Qui a le droit, voire le monopole, de s’ériger comme incarnation des intérêts supérieurs, non partisans et non déformés par les égoïsmes individuels, de cette émanation moderne et organisé du peuple qu’est la société ? Vaste question qui débouche, dans les pays à régime autoritaire, à deux interrogations beaucoup plus insidieuses : y a-t-il un au-delà de la volonté du prince ? La société, le peuple et in fine, l’individu, sont-ils capables de se prendre en charge ?

Pendant longtemps, l’ancien régime nous a vendu l’idée d’une société civile forte, engagée et indépendante. Pendant trop longtemps, avoir le privilège d’être officiellement reconnu comme membre de cette société civile, passait par des enquêtes policières et un alignement quasi systématique sur la volonté administrativement codifiée du prince.

Le tiers secteur, cette société civile qui s’extirpe des griffes de l’Etat et des logiques des marchés, qui exprime, pour un peuple, sont élévation « au-dessus » de l’état de société naturelle et de celui de société religieuse, est resté, en Tunisie plus qu’ailleurs, une véritable nébuleuse fragile et balbutiante. Mis à part, les solidarités spontanées et les réflexes d’autodéfense voire de survie des premiers jours post-révolution, nous avons l’impression, à voir ce qui se passe dans certaines régions de la Tunisie, que nous avons du mal à (re)faire société et encore plus à faire civil(isé).

Si la société civile a pour prétention non pas de représenter ou de défendre la société ou certaines franges de celle-ci mais plutôt d’organiser la promotion et la concrétisation de certaines valeurs et que la lutte contre la corruption est in fine une lutte pour des valeurs, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur les valeurs dont nous avons hérité de l’ancien régime. Par pudeur et pour ne pas choquer le lecteur, nous préférons ne pas en débattre.

1. Fonction de consolidation du lien social et de « production » de la confiance : la société civile permet l’apprentissage du civisme et du vivre ensemble

2. Fonction de défense de certains intérêts privés ou collectifs et de transformation de certains intérêts privés en intérêts publics : la société civile risque ici de verser dans le corporatisme ou le lobbying. C’est ici que cette société se confond le plus avec l’action des partis politiques

3. Fonction de service à la communauté : les valeurs de solidarité, de proximité et d’efficacité président ici à l’action de la société civile.

4. Fonction de partenaire du gouvernement et de facilitateur d’un éventuel partenariat public-privé

5. Fonction de vigilance vis-à-vis de l’action du gouvernement

6. Fonction de vigilance et de surveillance des marchés et d’intervention pour la régulation de ceux-ci.

7. Fonction d’information et de production de connaissances: c’est le cas des Think tank et des observatoires indépendants

8. Fonction mercantile de mise en réseau pour les affaires ou d’enrichissement de certaines personnes qui utilisent les valeurs.

[Quelques fonctions de la société civile.]

Conclusion

Il serait simpliste voire naïf de penser que la corruption est une affaire de bonnes mœurs et de valeurs individuelles. Croire cela, c’est confondre des spécialistes en morale voire des moralisateurs avec les spécialistes de la gouvernance publique et privée ; oublier que « l’enfer est pavé de bonnes intentions » et négliger les systèmes qui auraient à intervenir en cas de « tentation ». De même, il serait dangereux d’attribuer à l’individu une « nature » opportuniste et de croire que la chasse à la corruption est suffisante pour reconstruire l’économie du pays. D’ailleurs, plus on se concentre sur les « programmes de lutte contre la corruption », plus, par un effet de prophéties auto-réalisatrices on a tendance à faire le lit de celle-ci et plus « trop de contrôle tue le contrôle ».

Des mécanismes tels que la protection des informateurs sont bons mais il ne faudrait pas non plus que cela débouche sur une société de délateurs. De même, la tentation de liquider le secteur public en pensant se débarrasser des corruptibles ne serait qu’une vision platement libérale de l’esprit. Nous avons besoin d’instances et d’une société civile indépendantes. Mais cette indépendance ne doit pas les dédouaner de rendre des comptes et de faire preuve de bonne gouvernance. Plus que de transparence, c’est de traçabilité des financements et d’un équilibre entre conformité à la règle juridique et conformité à la norme de bonne gestion que nous devons tendre.

[ Cet article a été publié dans la revue Courrier de Tunisie.]

![[Tunisian magistrates and lawyers demonstrate for independence of the judiciary in Tunis, Feb. 12, 2011. The banner reads : \"Down with the corruption within magistrates\". Image by Hassene Dridi/AP Photo.]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/AP110212132135.jpg)