في أسبوع الرابع من تموز في كل عام تقريباً تقوم عائلتي برحلة الساعات الإثنتي عشرة من منزلهم في ميشيغان إلى مكان يسمونه "المزرعة". امتلكت أسرتي هذه الأرض منذ أن أنشئت محمية " قبيلة باد ريفر" على بحيرة سوبيرير بموجب معاهدة 1854 بين أوجيبوي والولايات المتحدة. تملك عائلتي وثائق تثبت حقها في الأرض التي تحاذي نبع بير، ولكن، وحسب نصوص المعاهدة، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالملكية الكاملة للأرض وقد قامت بتأجيرها للسكان الأصليين وورثتهم مدى الحياة، طالما أن هؤلاء الورثة لم يخرقوا أياً من شروط المعاهدة.

لدي علاقة متناقضة مع حقيقة كوني من سكان أمريكا الأصليين. هذا التناقض يعود في جانب كبير منه لعامل الوراثة، حيث أمضى جدي حياته وهو ينكر أنه " هندي". لم يخبر جدي، الذي اجتر الآلام بسبب الذكريات الموروثة عن التهجير القسري، والتعليم الذي فُرض على والدته وجدته، والتمييز العنصري الذي ميز طفولته في شبه جزيرة ميشيغان العليا، أولاده أنهم كانوا نصف هنود. في إحدى السنوات، أخبرت أخته، التي ولدت في المحمية وكانت تسكن فيها في ذاك الوقت، والدتي وشقيقاتها أنهم من السكان الأصليين، وأن لديهم سلالة تُعد مفخرة لهم تعود إلى قرون مضت. كان جدي غاضباً ومقتنعاً أن أولاده سيلقون مضايقة لا ترحم، وسيشعرون بالدونية حين يعودون إلى موطنهم في هاول، ميشيغان، وقد رفض لعقود طويلة أن يتحدث عن تاريخ عائلته وكيف عاش حياته "كنصف هندي".

عرفت وأنا أشب عن الطوق في بيروت أن أصل والدتي يعود في جزء منه إلى شيبيوا، ولكن هذه الحقيقة الجينية لم تؤثر على ما أعرفه من حقيقة أن أصل أمي سويدي في جزئه الآخر أيضاً. لم تسترع انتباهي التماثيل الهندية، والدمى، والخرز الذي كان يزين بيت جدي في ميشيغان، تماماً مثلما لم يسترع انتباهي العلم الأمريكي المرفوع على واجهة المنزل، وروزنامات رونالد ريغان، وبعده جورج دبليو بوش، التي كانت منتشرة على الحيطان وعلى باب الثلاجة.

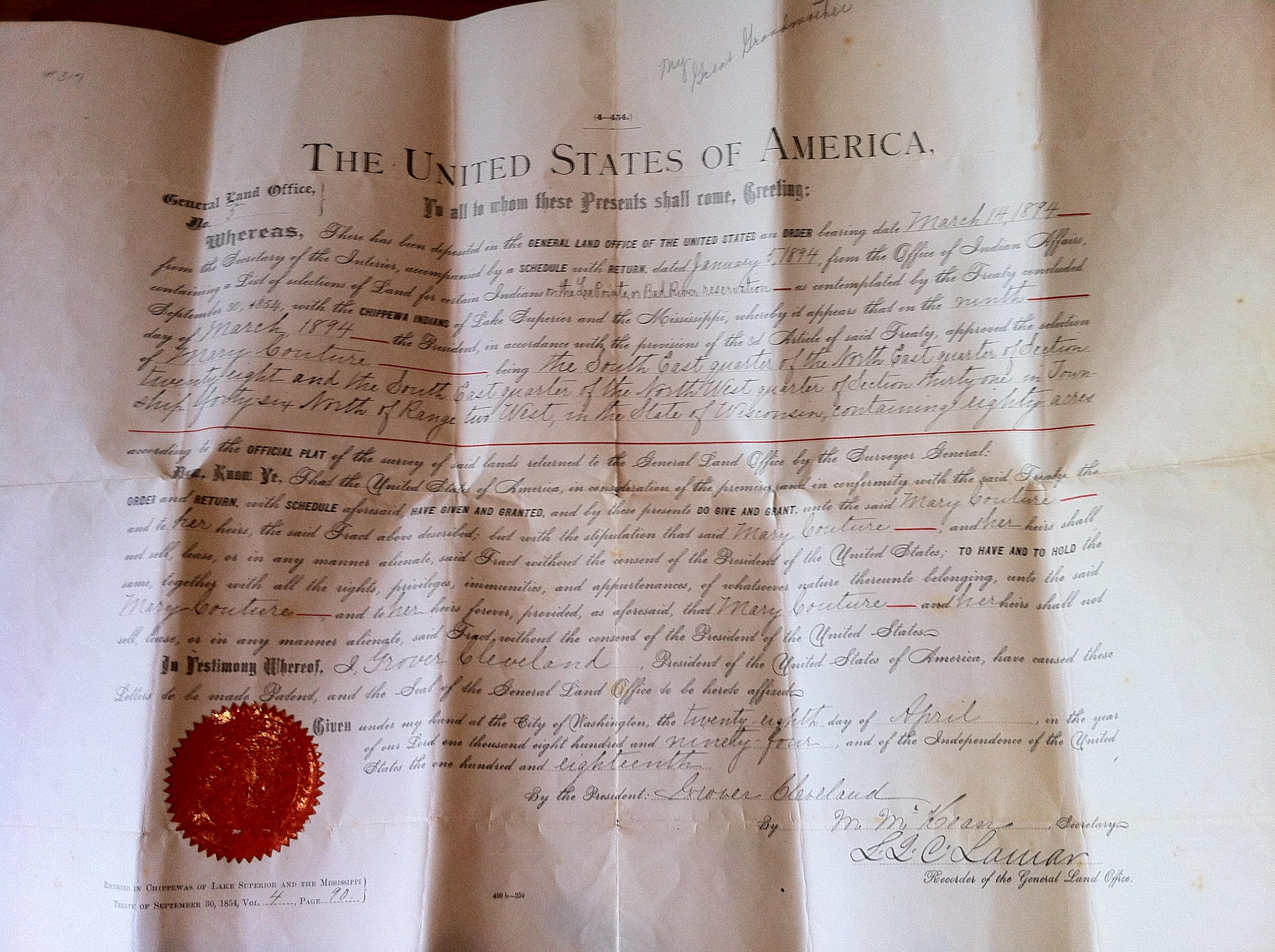

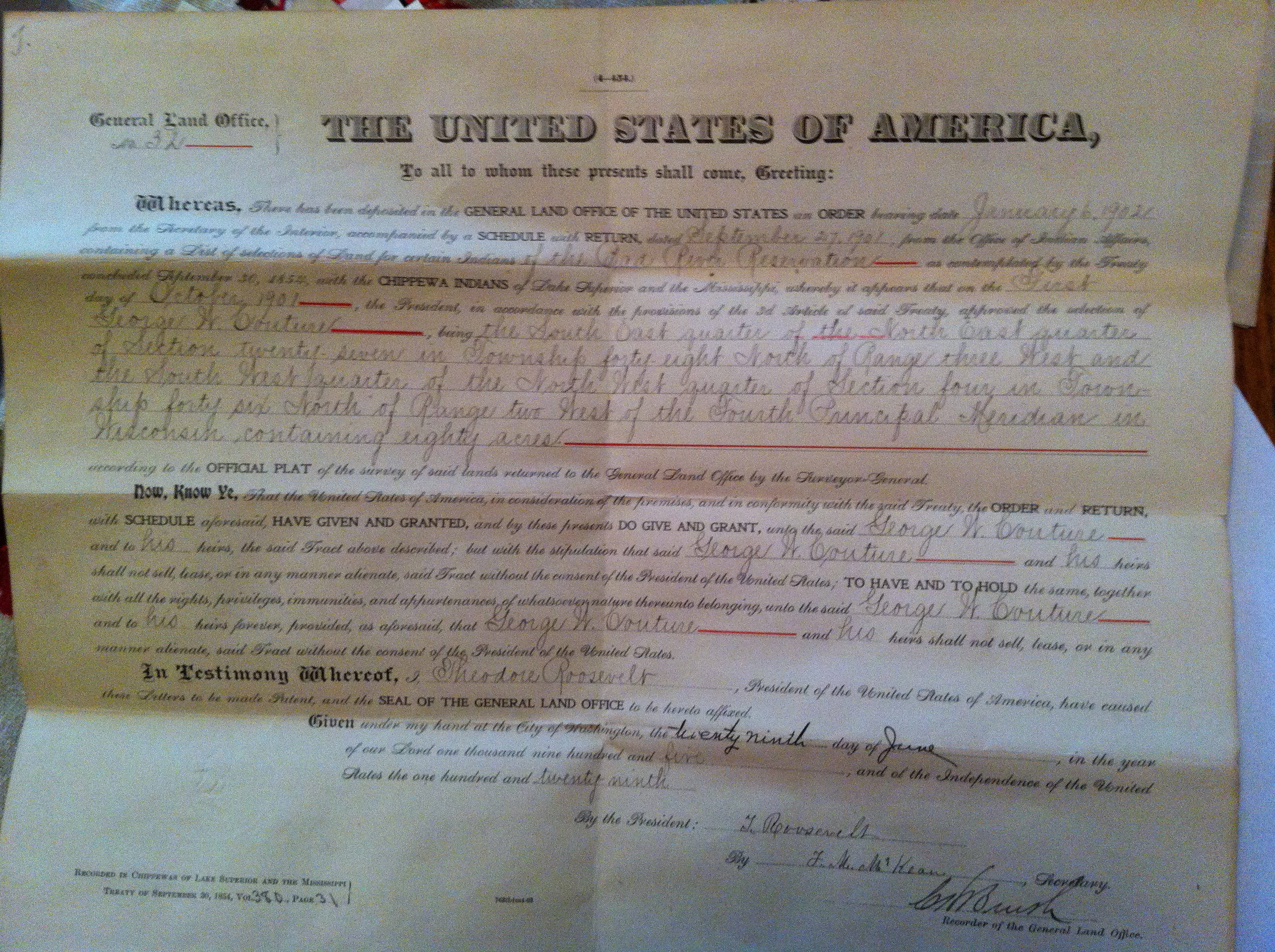

مع تقدم جدّي في العمر، بدأ يفاجئ الآخرين، بل وحتى نفسه، برغبته المتزايدة في سرد تاريخه وتاريخ عائلته كسكان أصليين. تحدث عن والدته وجدته وكيف كانتا تلقبان بال "حمراوتان" في المدرسة الابتدائية. وتحدث عن شعوره بأنه مقبول من الآخرين خلال خدمته العسكرية إبان الحرب العالمية الثانية. سمح لنفسه أن يتحدث عن كونه من سكان أمريكا الأصليين من منظور سياسي، مدفوعاً إلى حد ما برغبته في أن يمتلك أولاده مزرعته العزيزة على نفسه، الأمر الذي كانت الحكومة الأمريكية تقاومه كلما جاء جيل جديد ل"يرث" أرض السكان الأصليين. هذا التحول عند جدي جاء في وقت كنت أدرس فيه، وفيما بعد أدرّس، مجازر إبادة السكان الأصليين في دروس عن الاحتلال، والقانون، والسلطة في جامعة كولومبيا. كنت أزور بيت جدي في ميشيغان، وكان يطلعني على المنشورات الإخبارية التي أخذها في زيارته الأخيرة للمزرعة. كان يفتح أمامي أوراقاً تعود لقرون مضت، وهي أوراق تخصيص لأجدادي تحمل تواقيع وأختام ثلاثة رؤساء جمهورية أمريكان مختلفين. أطلعني على مجموعة من الخرائط للمحمية أظهرت كيف أن حدودها تقلصت في القرن التاسع عشر حين قضم قطع الأشجار حدود معاهدة 1854. كان مبهوراً بما أعرفه عن تاريخ المجازر التي وقعت للسكان الأصليين، وبرغبتي في أن أعرف أكثر، وأسأل أكثر عن عائلته وعائلتي. في نهاية حياته، أراد لأحفاده أن يحصل كل منهم على بطاقة الهوية القبلية، ولكني كنت لا أزال مترددة.

[وثيقة تقسيم الأراضي. الصورة من أرشيف الكاتبة]

كان ترددي يظهر في بعض الأحيان بهيئة غضب، مثلما حدث حين رفضت منحة "للأقليات" من جامعة كولومبيا. كنت أميل في البداية لقبول هذه المنحة كعربية بسبب حالة الفقر التي يعيشها طلاب الدراسات العليا. ولكن حين أوضحت الإدارة أنهم سيعطونني هذه المنحة فقط بناء على هويتي كساكنة أصلية، شعرت بالعجز عن قبولها. فأنا لم أولد، أو أكبر، أو أتعلم في الولايات المتحدة، وأنا لا أمثل، بأي حال من الأحوال، السكان الأصليين ولا أمتلك أياً من تجاربهم. بسبب القمع الممنهج، والحرمان من الحقوق في المحميات، فإن أقلية من السكان الأصليين فقط تدرس في برامج البكالورويوس الجامعية ذات الأربع سنوات. وهناك نسبة أقل تتمكن من الحصول على تعليم عالٍ في مؤسسات تعليمية شهيرة مثل جامعة كولومبيا. إضافة إلى ذلك، فإنه من غير الصحيح اعتبار السكان الأصليين كأقلية واحدة في مجتمع متعدد الثقافات. فالسكان الأصليون ليسوا أمريكان بعلامة مميزة، وهم ليسوا فئة خاصة أو جماعة أمريكية ذات حضارة محددة. لم يصل السكان الأصليون هنا بالسفن أو الطائرات من مناطق أخرى في العالم. هذه الأرض لم تكن جديدة بالنسبة لهم، إنهم في الحقيقة بقايا الهولوكوست الذي ما زال يستهدف الحس الوطني.

وراء ما أشعر به من غضب، وربما كان هذا ما يزيده اشتعالاً، يكمن إحساس غير مفهوم بالذنب. هل أملك الحق في الغضب؟ من أكون أنا لأشعر بالسمو الأخلاقي بناء على هذا التاريخ؟ أنا في نهاية المطاف حفيدة رجل اتخذ قراراً واعياً برفض الحديث عن جذوره لأبنائه بدافع من رغبته في حمايتهم، وربما أيضاً حماية نفسه مما آذاه في السابق. أنا ابنة أحد هؤلاء الأبناء الذي لم يعش في الوايات المتحدة لما يقارب إثنين وثلاثين عاماً. لقد نشأت وأنا أفكر في، وأتصارع مع، فكرة الاحتلال الاستيطاني في فلسطين وليس في الولايات المتحدة. في الحقيقة، كانت بداية إعادة التفكير في تاريخ عائلة والدي من خلال تفكيري في موضوع فلسطين. حدث هذا بعد أن عملت في مخيمات اللاجئين في بيروت، الأمر الذي دفعني لأتساءل عن الرمزية في استخدام كلمة " المزرعة" لوصف أرض المحمية. حدث هذا بعد أن فهمت أن إسرائيل هي احتلال استيطاني تكشّف لي مثيله في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، كيف لي أن أزعم أن هذا التاريخ ملك لي وأن أقول أني أعرف جروح التهجير والتطهير العرقي؟ كيف لي أن أشعر بالكارثة التي لا تزال واقعة، والتي تتلخص في استيطان الولايات المتحدة لهذه الأرض، وأنا لم أدفع ثمنه؟ لقد نشأت في عائلة من الطبقة المتوسطة العليا في بيروت، وقدمت نفسي دوماً على أني أمريكية عربية، أو عربية بخلفية أمريكية. هل أستحق أن أشعر بأي شيء خلاف الغضب الفكري حين أقرأ عن المجازر، والتهجير، والابادة للسكان الأصليين للولايات المتحدة؟ خاصة إذا كان كان هذا الغضب يظهر في الغرف الأنيقة لجامعة شهيرة سميت تكريماً لكريستوفر كولومبس؟

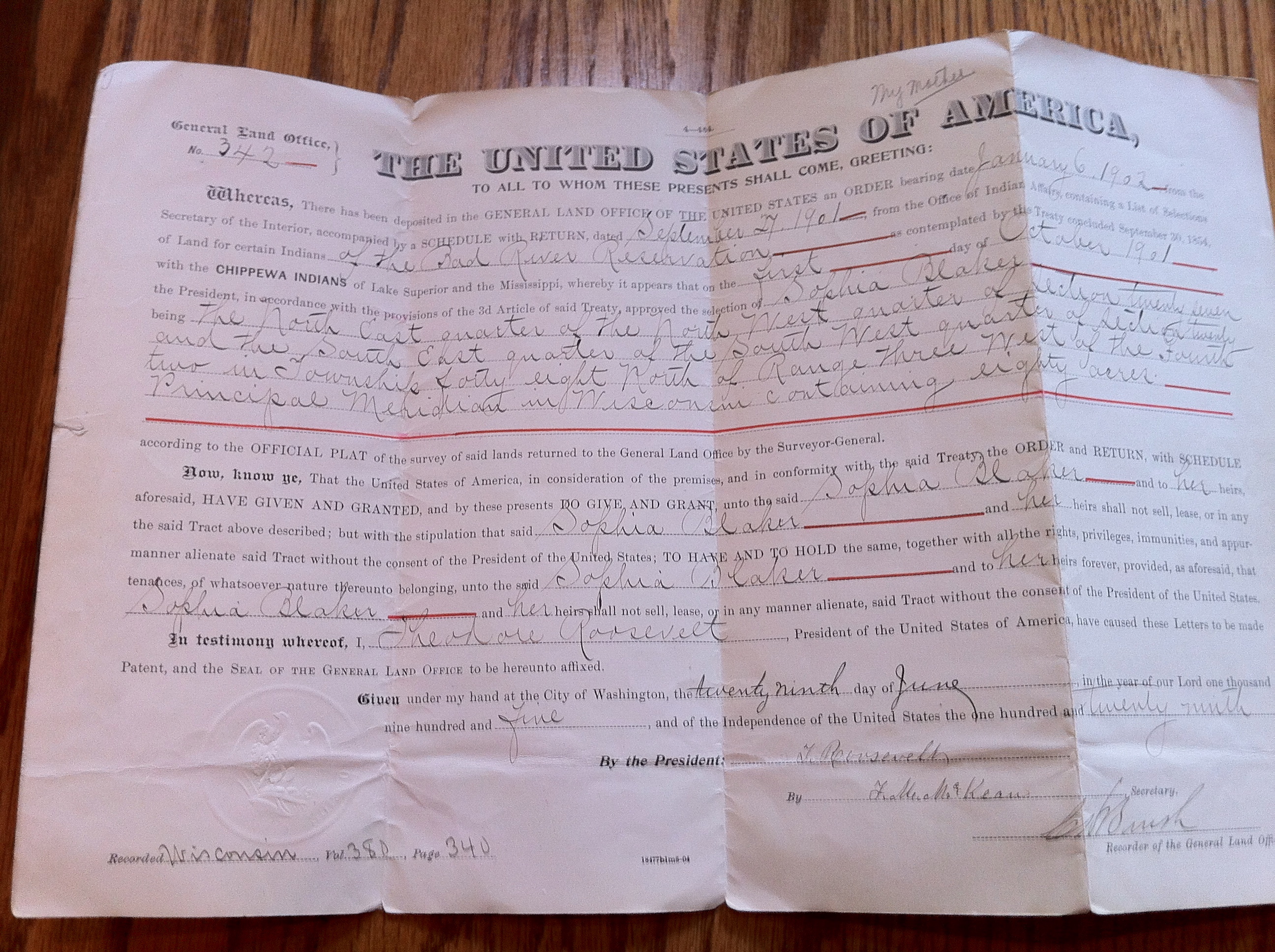

[وثيقة تقسيم الأراضي، 1902. الصورة من أرشيف الكاتبة]

في هذا العام، قضيت شهر تموز للمرة الأولى في الولايات المتحدة وليس في لبنان، ورافقت عائلتي في رحلتهم إلى محمية باد ريفر على بحيرة سوبيرير. شعرت بالاضطراب وأنا أشاهد شبه الجزيرة الشمالية بشواطئها، وأنهارها، ومدنها التي سميت على اسم قبائل السكان الأصليين، وشخصياتهم التي تتوالى أمامي من خلف زجاج النافذة في السيارة المكيفة. كان الماء في كل مكان، نفس الماء الذي فاجأني بحلاوته حين كنت طفلة. لقد نشأت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، ولم يفهم عقلي ذي السنوات السبع وقتها أن مسطحاً مائياً يمكن أن يكون بهذا الحجم الضخم المثير ولا يكون مليئاً بالملح. فتحت فمي وأنا أتوقع المرارة، ولكني كنت مخطئة.

لم أزر المحمية منذ ذلك العام. إضافة لمشاهدة قدميّ تمشيان على الرمل وتشقان الماء البارد الجميل في بحيرة سوبيرير، أحتفظ بخمس ذكريات من تلك الرحلة. الأولى، حين أُخذت إلى تجمع لشيبواي من عدة محميات في الولايات المتحدة وكندا. أتذكر أني حاولت تقليد الحركات التي شاهدتها تُمارس أمام نار متقدة فيما كانت أمي تنظر إلي بشعور يختلط بين المتعة وعدم الرضى. الثانية، حين أشارت أمي إلى صورة لجدي الأكبر، الزعيم بفلو، في متحف أوجيبوي. الثالثة، حين قام جدي بحملي وإنزالي على زورق (كانو) حيث كان يقف رجل كبير في السن كان قد حصد كمية من الأرز البري وجمعها في كومة قرب قدميّ ونحن نشق طريقنا إلى نهر باد، حيث التصقت علقة بذراعي. الرابعة: حين أخذتني جدتي إلى غرفة نومها لتريني نسخة من الإنجيل تعود إلى القرن التاسع عشر كُتبت في أوجيبوي، وامتلكتها عائلة جدي لأجيال عديدة. الخامسة: حين أزالت جدتي قرادة من قدمي وعصرتها حتى ماتت بين أصابعها، وأنا أبكي وأرقص بين يدي جدتي وحاميتي.

قلت لنفسي وأنا أقود السيارة إنني سأقدم طلباً هذا العام للحصول على هوية قبيلتي، تكريماً لجدي الذي توفي قبل عامين، فوالدتي عضوة بالفعل، وكذلك الحال مع أغلب أبناء عمومتي. فكرت في زيارة شخص أكبر سناً حتى يتم "ترشيحي" من قبل القبيلة كما حدث مع أبناء عمومتي قبل بضعة أعوام. أعلم أن جدي أرادني أن أصبح عضوة في قبيلة نهر باد. أنا أعلم أنه قرب نهاية حياته كان يشعر بالغضب من عائلته لأنهم اعتبروا المحمية مكاناً لقضاء العطلة، وهو مفهوم كان قد روج له بنفسه لعقود.

[وثيقة تقسيم الأراضي، 1902. الصورة من أرشيف الكاتبة]

كانت عطلة تقليدية كأي عطلة للرابع من تموز: خمسة أيام من حفلات الشواء، وصيد السمك، والسباحة، ولعب الكرة، والمعاناة بسبب البعوض، والنار الموقدة، والألعاب النارية. كانت الألعاب النارية مصممة بشكل مثير مع أشكال العلم الأمريكي، وكانت تنفجر في السماء فوق نبع بير. خلال تلك الأيام الخمسة، عرفت أن عائلتي، بالإضافة لعوائل أخرى تشبهها، يُنظر إليهم أحياناً بشيء من الشك من قبل المقيمين الدائمين في المحمية. عرفت أنه بإمكانك أن تشتري قناني بلاستيكية بدولار واحد تحتوي على كحول متنوع في نفس المحل الذي يبيع قمصاناً عليها عبارة "محمية باد ريفر" مصنوعة في الباكستان. عرفت أنه لا بد لك أن تحمل عضوية قبلية إذا أحببت أن تزور شاطئ راوند روك، وهو ربما أجمل شاطئ رأيته حتى الآن. تلقيت تحذيراً أن "الهنود" يمكنهم أن يطلبوا مني المغادرة بأسلوب غير لطيف لكوني لا أحمل هوية. عرفت على ذلك الشاطئ أنني مرشحة لأكون شخصاً مشكوكاً فيه حين أقتربت من طفلة لأساعدها على عبور صخرة، فهرعت أمها مسرعة تجاهي وسحبتها بعيداً عن وجهي المبتسم.

عرفت أنه يجب عليك أن تطلب حصة عائلتك السنوية من الرز البري قبل عام حتى يتمكن الرجل الذي يعمل على القارب من أن يحسب حسابك ضمن محصول الموسم. عرفت أن الرز البري، الذي يباع بعبوات غالية الثمن في الأسواق في أرجاء الولايات المتحدة، ما هو إلا إعادة تعليب للاحتلال الاستيطاني. في الحقيقة، يعد الرز البري لأمريكا الأصلية مثل الحمص بالنسبة لفلسطين. وكما تقوم إسرائيل بادعاء ملكية المطبخ الفلسطيني، تقوم الولايات المتحدة أيضاً بالشيء ذاته مع أمريكا الأصلية، فهي تستهلك الرز البري، والكينوا، والتوت البري، وخبز الذرة مع لحم الديك التركي باحساس واثق أنه طبخ وطني. لقد نجح الاحتلال الاستيطاني في الولايات المتحدة إلى حد الكمال، إلى درجة أن العالم نسي أن جنوب أفريقيا، وأستراليا، وإسرائيل ما هي إلا إعادة إنتاج للنجاح الذي ما زال يحدث في أمريكا.

عرفت أنه حال عودتي من المحمية سيسألني الناس إذا كنت قد " رأيت هنوداً، كيف هي أشكالهم، وكم عددهم"، وكأني كنت في رحلة ميدانية أو في زيارة لحديقة الحيوان. حاولت خلال رحلة العودة لميشيغان أن أفسر معنى الاحتلال الاستيطاني لأبناء ابن عمي. حاولت أن أشرح دروس باتريك وولف بلغة تلائم رحلة بالسيارة، ومفهومة لولدين فائقي النشاط بعمر سبع سنوات وثلاث عشرة سنة، وفشلت محاولتي. قلت أشياء كثيرة ترمز إلى ما تعنيه الحياة في مستعمرة استيطانية تم تطبيع جرائمها. حاولت أن أقول بالرمز لا بالتصريح فلم تسعفني المفردات لقول هذا، لا يوجد قاموس يساعد على الحديث بلغة التاريخ الذي ليس بتاريخ، بالضبط كما لا توجد موسيقى تعبر عن هذه الكآبة. عوضاً عن هذا، بحثت عن طريقة لأصف كل هذا الثقل، وكل هذا الحزن ولم أجد سوى تعابير مجازية، هذا الحشو اللغوي في مقارنة الرز البري في أمريكا الأصلية بالحمص في فلسطين. وبالتأكيد هذا ليس مرضياً، فهناك الكثير مما أستطيع أن أحاول قوله، ولكني أفشل في ذلك.

الاستعمار الاستيطاني يعني التجريم: سكارى، ومدمني مخدرات، وإرهابيين. إنه الفسق، والخطر الدائم وانعدام الثقة في اللد، وصبرا، ومحمية باد ريفر. إنه يعني أن تفتح تلك الأراضي، حيث يقيم الناس الطيبون من فلسطينيين وهنود، ذراعيها للآخرين. هو المنح الدراسية للأقليات المقدمة لمن ذهبوا ربما مرة واحدة فقط لمحمية، ولكنهم يملكون المتطلبات اللازمة من دماء تجري في عروقهم وتسمح للجامعة أن تدعي التنوع في محيطها. إنه الإشارة إلى المستوطنين الأوائل بلفظ "مهاجرين" دونما أي تفكير أو إشارة سلبية. إنه الحلم الأمريكي، والإسرائيلي. إنه نعمة العقل الخالي من أي سؤال.

الاستعمار الاستيطاني هو صمت موروث حيث تعرف أن الذكريات موجودة. إنه معرفة أن هذه الذكريات قد تم استئصالها عمداً بسبب الألم، والأمل في مستقبل أفضل يمكن له أن يتحقق في حالة واحدة فقط: أن ينسى الجيل الجديد تلك الذكريات. إنه رجل يشيخ وهو يشعر بالندم لأنه أبعد أولاده وأحفاده عن حياة أحبائه. إنه تلك الحفيدة التي تريد أن تعود بالزمن لتضرب كل من أطلقوا على جدها أسماء ساخرة في المدرسة الابتدائية. إنه العثور على أوراق، وتخصيصات أراض، وصور أقارب ممن يبدون "هنوداً" والذين لم ترهم من قبل لأنهم كانوا محجوزين في حقيبة لعقود طويلة. إنه التفرج على تلك الصور، والتساؤل عن أسماء هؤلاء الأشخاص، ومعرفة أنه حتى لو تعلمت كيفية نطقها فإنك لن تعرف المعاني التي تفصح عنها. إنه المعرفة الأكيدة أن تلك الصور والوثائق العائلية تنتمي للمتحف، وأنها ستخبر العالم بما حدث في ثنائية المجزرة وبناء الأمة. إنه الاعتقاد أن عيني أخيك يجب أن تكونا مثل عيني جدتك الكبرى، ومن ثم لوم النفس على رؤية أشياء على غير حقيقتها، بل رؤية أشياء لا يمكن أن توجد. إنه انتظار اللحظة التي تشعر فيها بشيء غير الغضب والذنب، وهو الشعور بأن ثقل الانتظار يستنزف روحك.

الاستعمار الاستيطاني هو عدم اليقين في أي شيء. هو البحث عن شخص لتشاركه هذا الشعور بانعدام اليقين، وأن تتفاجأ أن من حولك لا يهتمون بل ويشعرون بالحيرة من أنك تحمل كل هذه الأسئلة. إنهم متعبون من كل هذا الماضي بما يحمله من أنصاف حقائق، وأرباع ذكريات. إنه شعور ينكره عليك الآخرون، ولكنك لا تعلم ما الذي حرمت منه وليست لديك وسيلة لمعرفته. إنه الشعور بالذنب لأنك تملك كل هذه الأسئلة ، وتتساءل وأنت تلوم نفسك" هل من حقي أن أشعر بما أشعر به؟". هو حالة من النفور، هو تلك الثغرة التي تنفتح في النفس حين تبقى العلامة موجودة لكن ما تشير إليه ممحو. إنه هذا الإحساس الذي يطاردك وأنت تسير على الطريق السريع وترى أسماء مدن الناس المقهورة تمر أمامك بسرعة كبيرة لا تمكنك من الحفظ أو كتابة الأسماء. إنه ذاك الانقسام الذي يتوالد بسرعة بين الجرينجو، وأصحاب الدم المختلط، والهنود، وبين فلسطينيي إسرائيل، والفلسطينيين، واللاجئين الفلسطينيين، والمواطنين الفلسطينيين( واللاجئين) في دول العالم المتقدم. إنه الإغراء أن تقدم نفسك على أنك أبيض، ومستقيم، و"فلسطيني طيب ومعتدل"، ولست فقيراً. إنه الرغبة في أن يراك الآخرون في صورة ما يعتبرونه طبيعياً.

إنه السياحة في القدس، واليخوت على جانب شاطئ راوند روك على بحيرة سوبيرير، والاحتفال بالأعياد الوطنية في محمية للهنود، حيث الألعاب النارية هي أفضل وأغلى ما يمكن للمال الأمريكي أن يشتريه. إنه المدينة القديمة في حيفا، المحفوظة كمتحف، والتي تضاء ليلاً لتعكس أنوارها على الطرق التي تسمي الأرض بأحرف عبرية. إنه الأجيال التي ذهبت آخذة أسرارها معها.

إنه النية في التقديم على عضوية القبيلة، وتحديد اليوم الذي ستزور فيه مكاتب القبيلة. إنه الابتعاد عن المدخل شاعراً بالتناقض، يتنازعك الغضب والذنب. إنه الشعور بعدم الاستحقاق لهذا التاريخ ولهذا الصراع المستمر. إنه الشعور بالصغر، وانعدام الأهمية، والتضاؤل.

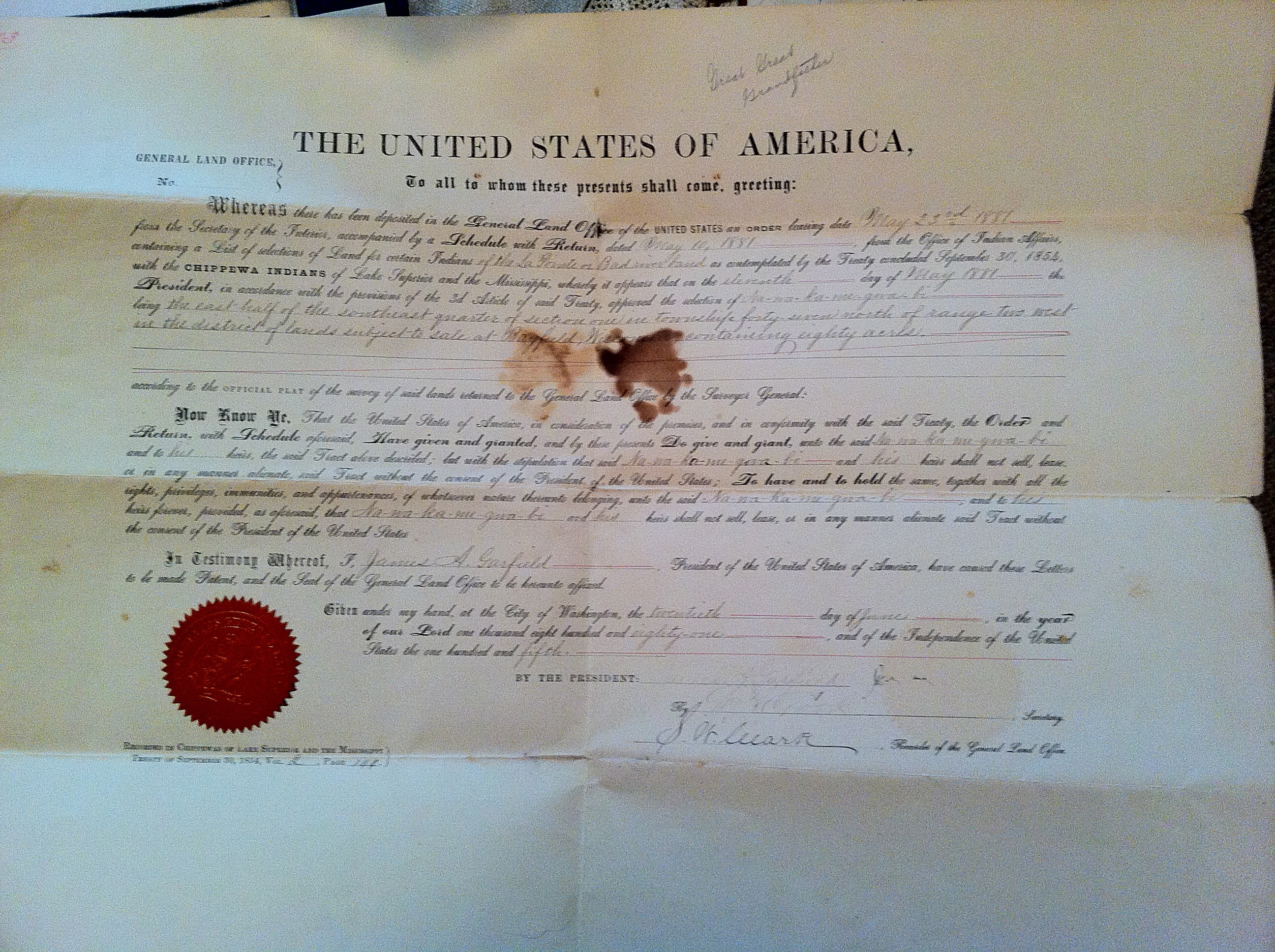

[وثيقة تقسيم الأراضي، 1881. الصورة من أرشيف الكاتبة]

الاستعمار الاستيطاني هو عدم القدرة على ملء الفراغات. إنه تاريخ العائلة التي بنى لُحمتها السكان الأصليون والمهاجرون. إنه مفهوم التفوق، والصدارة، وهو نفسه مفهوم الإبادة. إنه استعمار الذاكرة والأحداث التي نعرفها على أنها "التاريخ". إنه زيارة محمية أو مخيم لاجئين والتساؤل: كيف يمكن لهذه الحياة أن تكون حياتك، وهو الشعور بالامتنان أنها ليست حياتك بالفعل، وأنها مجرد زيارة أو عاطفة، إنها خيارك الحر أن تكون متواجداً هنا. إنه إدراك أن هذا الشعور بالاطمئنان للمكان الذي تشغله قد تم شراؤه بمنطق وممارسات الاستعمار الاستيطاني. إنه الرغبة في إيجاد أجوبة لأسئلة لم تستطع بعد، وربما لن تستطيع أبداً، أن تفصح عنها. إنه السعي للوصول إلى الإشراق الفكري عن طريق كتابة وإيجاد ما يتوالد من أسئلة، وشكوك، وتواريخ. ومثلما تستمر هذه الأسئلة، فإن الاستعمار الاستيطاني لا يزال مستمراً.

[نشر هذا المقال على موقع جدلية باللغة الإنكليزية وترجمه إلى العربية علي أديب]